くらし 特集1 まちを育てる。 暮らしを支える。(1)

- 1/21

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 福島県いわき市

- 広報紙名 : 広報いわき 令和7年10月号

■未来を築く土木

土木行政の根幹は、社会ニーズに応じたインフラ整備計画や長期的な維持管理計画の立案です。人口動態や環境保全などを考慮しながら、限られた資源と予算を効率的に配分し、社会基盤の整備と維持を進めています。

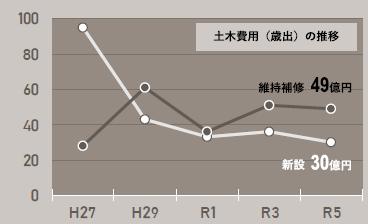

グラフのとおり、土木費用の内訳は平成29年を境に維持補修費が新設費を上回る転換期を迎えており、社会変化に対応しつつ安全な社会基盤を効率的に将来へ引き継ぐことが求められています。

土木行政は、道路、河川、住宅などの社会基盤(インフラ)の整備・維持管理を通じて、地域の安全、経済活動、生活の質の向上に寄与する役割を担っています。これは単に公共工事を行うだけでなく、市民の皆さんの生活環境を整え、安全で豊かな社会を持続的に発展させるために不可欠な取り組みです。本特集では、土木行政が向かう今後の方向性、そしてその必要性についてお届けします。

●まちの土台

「土木」の由来の一つに「築土構木」という言葉があります。これは、古く昔、ある聖人が民のために土を盛り、木を組んで住居を整え、そこに暮らす人々が安心して生活できるようにした、という話が元になっています。

土木行政では、まちの土台を築き、そこに住む人々の安全性と利便性を高めるため、多くの時間と予算がかけられています。市が支出する土木に関する費用は、令和5年度で約170億円。これは、市全体の支出額の10%超を占め、市民一人当たりに換算すると、負担額は約5万3千円。安心安全な生活を守るため、皆さんにも多くの費用を負担いただいています。

土木行政は単にインフラを整備するにとどまらず、地域経済の活性化に加え、地元企業の技術力向上や人材育成など多種多様な業種に影響が波及します。東日本大震災の直後、自衛隊などの活動のために地元の建設業がいち早く道を切り開いたことをご存じでしょうか。脚光を浴びることは少ないですが、地元の技術者が育つことは、災害発生地の早期の復旧復興に大きく貢献します。「土木」は、平時の安心安全のためだけではなく、万が一の事態に備えるためにも大切な事業です。

●岐路に立つ土木行政

一方で、整備から時間が経過しているインフラが多く、全国的にも老朽化による事故が懸念されており、こうした事故のリスクを未然に防ぐことがこれからの土木行政の重要な使命となっています。

この使命を果たすため、本市では、戦略的な公共工事の実施に舵を切ることになります。東日本大震災の復興事業など、一定のインフラ整備が完了しつつある今、新設インフラの整備は必要最小限にとどめ、今あるインフラを長く安心して利用するため、維持や保全事業に重点を置く方針としています。

限られた予算で最大の効果を発揮させるため、DXや有識者などによる審議会を活用しながら、重点的に整備すべき箇所を明確にすることで、将来にわたり、本市での生活の質を保つことを目標としています。

道路や橋には、場所と場所をつなぐだけではなく「ひと」と「ひと」、「いま」と「みらい」をつなぐ役割があります。

岐路に立つ「いま」、私たちは皆さんの「当たり前」をつないでいくため「みらい」に向かって舵を切ります。