くらし 認知症総合支援事業・認知症サポーター等養成事業 認知症になっても安心して暮らせるまちづくり

- 1/31

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 福島県須賀川市

- 広報紙名 : 広報すかがわ 2025年8月号

認知症とは、様々な脳の病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に低下することで、記憶力や判断力などの認知機能が低下していき、日常生活に支障が出る状態のことです。市では、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、様々な取り組みを行っています。

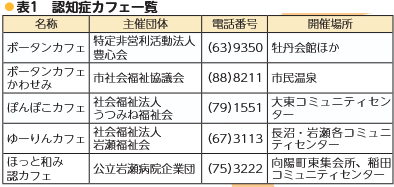

◆認知症カフェ

認知症カフェは、認知症の人やその家族、地域住民など誰でも参加でき、飲食をしながら、気軽に情報共有や意見交換ができる場です。

現在、市内には認知症カフェが5箇所あり、いずれも認知症の人やその家族を支える専門職、ボランティアの皆さんで運営しています。

「認知症に関する相談を気軽にしたい」「同じ悩みを持つ人と交流したい」「認知症への理解を深めたい」と思っている人は、ぜひご参加ください。開催内容や日程など詳しくは、表1の主催団体にお問い合わせください。

◆認知症サポーター養成講座

認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を支援する「認知症サポーター」の養成講座を開催しています。受講者には、認知症サポーターの目印となる「オレンジリング」を配布します。開催日程は、市ホームページをご覧ください。

また、小・中学生向けの「認知症キッズサポーター養成講座」も開催しています。受講を希望するときは、長寿福祉課や表2の各地域包括支援センターにお問い合わせください。

市が主催する講座のほかに、企業や地域で活動する団体などが主催し、講座を開催することも可能です。

「家族や友人に学んだ知識を伝える」「認知症になった人やそやその家族の気持ちを理解するように努める」「認知症の人と暮らす家族の話し相手になる」など、自分のできることから活動してみませんか?

◆チームオレンジの取り組み

チームオレンジとは「地域に住む認知症の人やその家族の悩み事や困り事、身近な生活支援などのニーズ」と「認知症サポーターを中心とした支援者」をつなぐ仕組みです。

認知症サポーターは、チームオレンジのメンバーとして認知症の人やその家族と向き合い、外出支援、見守り、声掛け、話し相手などの活動を行います。

メンバーの誰もが楽しみながら活動し、認知症の人が安心して暮らし続けられるように、継続して支援をしています。

◆認知症の普及啓発活動

認知症について正しく理解してもらうために、各地域包括支援センターや認知症地域支援推進員などと連携して、認知症の普及啓発活動に取り組んでいます。

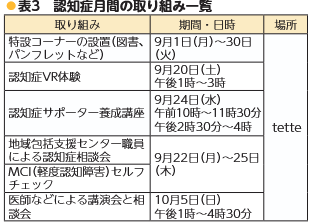

年間を通した普及啓発活動のほか、9月の「認知症月間」と9月21日の「認知症の日」に合わせて、tetteでは、認知症に関する特設コーナーの設置や、認知症サポーター養成講座、認知症に関する相談会を開催します。普段は認知症と関わりがない人にも、認知症を知ってもらう機会となっていますので、お気軽にご参加ください。

令和7年度の認知症月間の取り組みは、表3をご覧ください。

◆ひとりで悩まず相談を

認知症になる可能性は誰にでもあります。「自分や家族が認知症かもしれない」「認知症になったらどうしよう」という不安があるときは、認知症カフェの活用や認知症サポーター、各地域包括支援センター、長寿福祉課にお気軽にご相談ください。

●キャラバン・メイト※にお話を聞きました

特定非営利活動法人豊心会 橋本好博(よしひろ)さん

認知症サポーター養成講座は、年齢や背景を問わず、誰もが共通のテーマで学べます。世代ごとの視点を交えて話すことで、お互いの立場を尊重し合うきっかけとなり、地域全体で支え合う「認知症に優しいまちづくり」への一歩になると考えています。

認知症になっても、やりたいことがあること、誰かのために生きたいと思うことは変わりません。それに周りの人が気付き、気に掛けてもらうことで、認知症の人が安心できる瞬間があります。

日々の生活の中にある小さな気付きに向き合い、思いやりを持つ、そんな人が地域に増えていけば、大きな力になると信じています。

※キャラバン・メイト

認知症サポーター養成講座を企画・開催し、講師を務める人。住民からの相談や、関係機関との連携を通して、地域のリーダー役となることが期待されています。

→長寿福祉課

【電話】88-8116