- 発行日 :

- 自治体名 : 茨城県笠間市

- 広報紙名 : 広報かさま 令和7年4月号

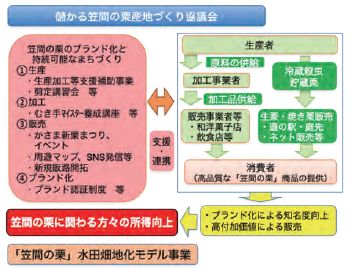

▼儲かる「笠間の栗」産地づくりの推進(拡充)

「笠間の栗」は知名度が向上していますが、他の有名産地と比較するとまだ知名度や販売価格が低いため、生産規模拡大を重点とした生産者支援、「儲かる笠間の栗産地づくり協議会」が中心となり幅広い層へのPR強化、関係機関との連携により、高品質な「笠間の栗」の提供とブランド力の強化を図り、「笠間の栗」に関わる方の所得向上と持続可能な「笠間の栗」産業の強化を進めます。さらに、海外販路の確立を目指すほか、栗が身近にない北海道などへの新たな販路開拓を進めることで、さらなる知名度向上に繋げます。

また、近年の担い手減少により水田の耕作放棄地が増えている状況を受け、水田の畑地化により高収益作物に転換し、農業所得の向上を図るため、水田畑地化モデル事業を実施します。

・「笠間の栗」水田畑地化モデル事業(拡充/県補助)(日草場周辺)

耕作放棄地となっている水田を市の主要農産物の栗に転換し、生産拡大を推進するためのモデル事業を実施。

[整備内容]客土、基盤造成、暗渠排水…A=2.57ha、用水路…L=480m

[整備期間]令和7年度…工事着工(1.6ha)、令和8年3月(一部貸付、植栽開始予定)

・日本一の栗産地づくり推進補助事業(継続/市単独)

「笠間の栗」の専業経営を目指す農業者の創出を目的に、栗の栽培に係る機材の導入や、1ha以上の経営に取り組む生産拡大を支援。

栗生産規模拡大支援事業/栗栽培機材等導入支援事業/栗苗木支援事業

・儲かる笠間の栗産地づくり協議会、かさま新栗まつりの運営(継続/市単独)

むき手マイスター養成講座による地域産業の育成/都内を中心としたPR活動、市内周遊マップやSNSによる情報発信/剪定講習会の開催による生産量・品質の向上/アイディアレシピコンテスト(小中学生・一般の部)の実施や常陸国ガストロノミーとの連携による新たな栗商品の創出/国内の新規販路開拓(北海道・東北)など

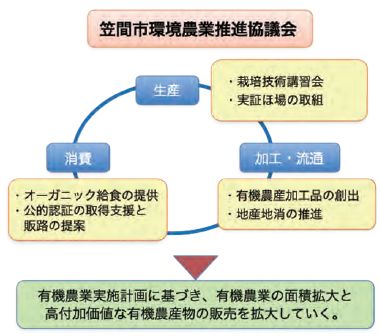

▼有機農業生産体制・担い手確保の強化(新規・拡充)

近年の農業を取り巻く状況は、生産者の減少や高齢化などにより生産基盤がぜい弱化し、また、地球温暖化や異常な気候変動に伴う農産物の収量減少や品質低下が顕在化しています。このような中、国が「みどりの食料システム戦略」を策定し、持続可能な農業活動を行うためには、環境と調和のとれた食料システム確立のための環境への負荷を低減した取り組みが重要であることが示されました。

市では「環境にやさしい農業」を推進し、持続可能な農業の実現に加え、今後市場の拡大が見込まれる高付加価値な有機農産物の販路拡大を推進していきます。

・有機農業推進事業(市単独)

・オーガニック給食支援事業(市単独)

主な取り組み:

・有識者を招いた有機農業栽培技術講習会(米と野菜)

・生産者のほ場を借用した有機栽培の実証(米と野菜)

・有機米の栽培マニュアルを作成し、新規取り組み者の拡大を推進

・公的認証(有機JAS認証やGAP認証)を活用した販路の提案や認証の取得支援

・学校給食における地産地消によるオーガニック給食の提供

・スマート農業導入により省力化に取り組む農業者を支援

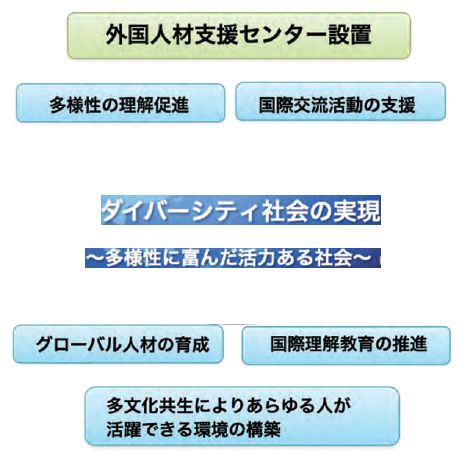

▼ダイバーシティ都市づくりの推進(新規)

国籍や年齢、文化などにとらわれず多文化で共生できる環境を構築し、多様な人々が個々の価値観に応じた生き方やライフスタイルを選択でき、暮らしていける社会の実現を目指します。令和7年度は外国人を含む多様な人材を積極的に受け入れたダイバーシティ経営を取り入れる企業とともに、多文化共生によるあらゆる人が活躍できる環境を構築します。

・外国人材支援センターの設置(新規/市単独)

市内企業の人材不足に対応するため、外国人材の雇用に取り組む市内事業者に対する窓口(外国人材支援センター)を設置し、課題解決に向けて関係機関と連携しながら支援します。

・台湾交流事業(教育交流)(継続/市単独)

市内中・義務教育学校の代表生徒を中学生親善大使として台湾に派遣し、現地文化体験と生徒間交流により国際意識を醸成します。

高校生に対する台湾の大学への短期留学を支援することで、将来は海外の大学への進学を目指すことで国際的な視野を持つ人材を育てます。

・海外大学からのインターンの推進(継続/市単独)

・介護分野における外国人材の採用支援(継続/市単独)