- 発行日 :

- 自治体名 : 栃木県大田原市

- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年8月号(No.1337)

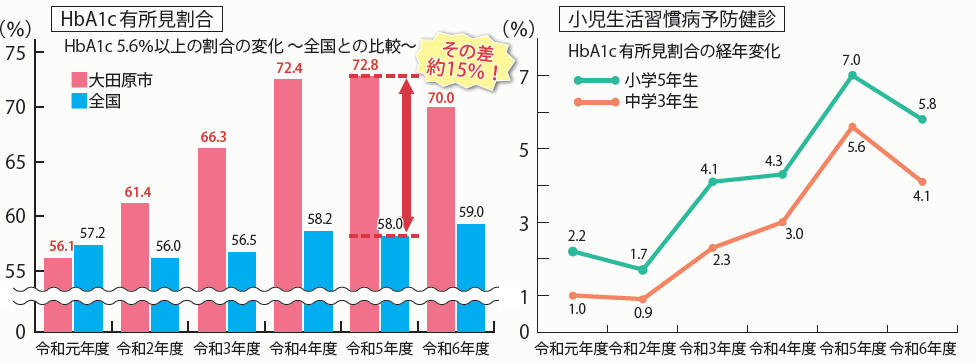

■大田原市の現状は?

特定健診受診者において、糖尿病に関係する検査項目「HbA1c」の値が基準値を超える方の割合は、令和元年度以降急上昇し、国や県よりも高い状況にあります。特にHbA1c値が糖尿病境界領域(糖尿病予備群)に当てはまる方の割合が増加しており、糖尿病の合併症(糖尿病性腎症)による新規透析患者数も増加しています。また、こどもにおいては小児生活習慣病予防健診でHbA1c有所見者の割合は近年上昇傾向にあり、令和6年度は、小学5年生5.8%、中学生3年生4.1%という結果でした。

■糖尿病を予防するために!

令和7年3月1日に開催した、「大田原市健康セミナー」から予防法を紹介します。

講師:獨協医科大学内分泌代謝内科 薄井勲 学内教授

[1]食事療法

・主食・主菜・副菜が揃った食事が理想です。

・果物は控えめに。80kcal/日(握りこぶし半分)が適量です。

・水分補給は、お茶や水などの甘くない飲み物をとりましょう。

※スポーツドリンクの取りすぎは、糖分の過剰摂取になる可能性がありますので、ご注意ください。

副菜、主菜、主食、汁物、お茶など

+

加えて1日1回取りたい食品…果物・乳製品

[2]運動療法

・有酸素運動と筋トレを併用する。若い方は「有酸素運動」を、高齢になったら「筋トレ」を特に頑張りましょう!

[3]薬物療法

・かかりつけ医とよく相談してください。

■大田原市の取り組み

▽かかりつけ医と連携した保健指導

70歳代女性(令和6年度に実施)保健指導開始時:HbA1c8.1%→保健指導開始後:HbA1c6.3%[1.8%低下しました!]

「保健指導前は夕食にヨーグルトやフルーツなどを食べたり、コロッケや芋の天ぷらをよく食べたり、外食時にラーメンや餃子の炭水化物をダブルで食べる習慣がありました。保健指導を通して、ヨーグルトやフルーツは夕食から昼食に変更したり、炭水化物のコントロールを積極的に行ったことでHbA1cの改善に繋がりました。」

▽糖尿病予防教室

糖尿病予防に興味がある方を対象に、年3回開催しています。参加者の声を紹介します。

・果物に適量があるのは知らなかった。(健康のために、たくさん果物を食べていた。)

・麺だけ、パンだけ、など単品食べでなく、バランスよく食事をしたい。

・かぼちゃの煮物、お煮しめの里芋の食べ過ぎに気を付けたい。

・腰痛や肩こりのストレッチもよかった。

▽広報おおたわらのコラム連載

令和7年6月号より、「広報おおたわら」にて那須赤十字病院の医療スタッフによる高血糖対策コラムの連載を行っています。偶数月に掲載を予定していますので、ぜひご覧ください。今後も、糖尿病の予防について、市民の皆さまに知っていただき取り組んでいただけるよう啓発活動を行っていきます。

高血糖対策プロジェクトとして、市民の皆さまと一緒に取り組み、大田原市から健康になっていきましょう。

▽ポスター作成

高血糖を予防するためのポスターを作成しました。このポスターは市内医療機関や薬局、スーパーなどへの掲示を行っています。

※参考…(1)糖尿病情報センター、(2)広報誌「厚生労働」2024年11月号、(3)大阪大学「保健指導資料集」