- 発行日 :

- 自治体名 : 埼玉県飯能市

- 広報紙名 : 広報はんのう 2025年8月1日号

■上水道のはじまり

旧飯能町(現在の飯能地区および第二区地区とほぼ同じ範囲)では、住民は飲料水や生活に必要な水を井戸などにより確保していましたが、その水量には限界があり、渇水期には多くの井戸の水がかれてしまうような状況でした。大正4(1915)年には武蔵野鉄道(現在の西武池袋線)も開通したことで人口も増加していました。そこで町では、上水道を布設する計画を昭和2(1927)年に立て、調査を開始しました。昭和5(1930)年7月に上水道創設事業の認可を受け、昭和6(1931)年8月から、白山浄配水場や配水管などの工事が始まりました。昭和7(1932)年に完成し、同年11月から埼玉県下3番目の上水道施設として供用開始となりました。旧名栗村では、飲料水や生活に必要な水は沢水などにより確保していましたが、冬期には沢水が枯渇してしまい、また、観光客にも満足な飲料水の供給が難しい状況でした。簡易水道を整備するため、昭和52(1977)年7月に名栗簡易水道創設事業の認可を受けて、昭和55(1980)年4月から給水を開始しました。

■上水道の拡大

供用開始後も産業の進展、人口増加や1人当たりの消費水量の増加などによる水需要に対する拡張事業が必要でしたが、第2次世界大戦の混乱期と重なり実現には至りませんでした。

上水道第1期拡張事業は、終戦後、市町村合併などによる急激な人口増加に対応するため、昭和31(1956)年に認可を受けて、本郷浄水場の建設や既設浄水場の拡張が行われました。

現在では第4期拡張事業まで進んでいます。各期の主な内容は下の表のとおりです。

■水道水がとどくまで

市内には5つの浄水場があります。浄水場では水源となる河川にある取水場から水をくみ上げ、薬品や砂などでろ過・消毒を行い水道水が作られ、各家庭や施設等に配水されます。

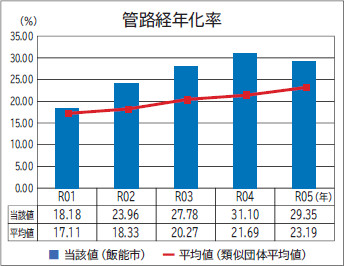

令和6年3月時点で約460kmの水道管が市内に埋設されています。大規模な拡張をした第3期拡張事業を実施してから、50年以上経過しており、老朽化した管や設備を更新・修繕する作業を現在進めています。特に水道管については地震や風水害に強い耐震管への更新工事を進めていますが、市内に埋設されている水道管全体に対して、法定耐用年数を超えている水道管の割合を表す「管路経年化率」や「管路の更新率」は全国平均とかい離があり、好ましい状況とはいえません。さらに、電気代や物価の高騰の影響もあり、施設の維持・管理には多くの費用が必要となっています。

令和5年度全国平均値 25.37%

類似団体…給水人口5万人以上10万人未満

■水道水ができるまで

※詳細は、本紙またはPDF版をご覧ください。

■水道事業の経営状況

水道事業は主に使用者である市民の皆さまからの水道料金収入で経営をしています。経営状況の現状を示す指標をいくつかご紹介します。

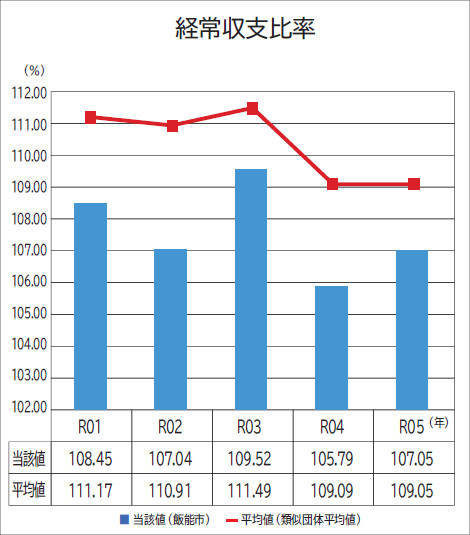

事業経営の健全性等を示す指標の一つに「経常収支比率」があります。「経常収支比率」とは、1年間の収入で、支出をどの程度賄えているかを表しています。数値が100%を上回っていれば黒字、下回っていれば赤字となります。水道事業の令和5年度決算の「経常収支比率」は107・05%でした。黒字ではありますが、109・05%の類似団体平均値をやや下回っています。次に紹介するのは「供給単価」と「給水原価」です。

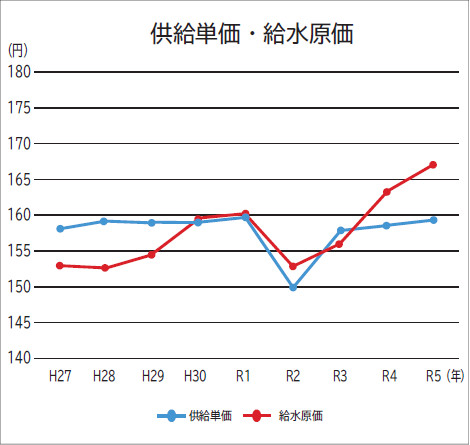

「供給単価」とは1立方メートルの水道水を何円で供給したかを表す数値です。水道料金で得られた収入を有収水量(料金徴収の対象となった水量)で割ることで求めることができます。平成27年度決算では1立方メートル当たり158円13銭でした。令和5年度決算では159円30銭となっています。

「給水原価」とは有収水量1立方メートルを作るためにどの程度の費用がかかったかを表す数値です。動力費や施設の維持管理費等の水道水を作るために必要な費用を、有収水量で割ることで求めることができます。

平成27年度決算では1立方メートル当たり152円93銭の費用がかかっていましたが、令和5年度決算では167円15銭となっています。このことから水道水を作るためにかかる費用は増えていることがわかります。供給単価が給水原価を上回っていると、水道水の供給で利益を得ることができていることになりますが、直近2年の決算では給水原価が供給単価を大きく上回っており、水道水の供給だけでは利益を得ることができていません。そのような状況ですが、平成27年度から水道料金の改定をしていません(消費税の増税によるものを除く)。そういった厳しい経営状況であることから、将来を見据え計画的に水道事業の運営をしていく必要があります。

令和5年度全国平均値 108.24%

類似団体…給水人口5万人以上10万人未満

問い合わせ:水道業務課

【電話】973-3661【FAX】971-3929【メール】[email protected]