- 発行日 :

- 自治体名 : 神奈川県厚木市

- 広報紙名 : 広報あつぎ 第1452号(2025年8月1日発行)

大規模な災害が起こると電気や水道などが機能しなくなり、トイレも使用できない可能性があります。被災後のいざという時に備え、携帯トイレなどを用意しておきましょう。

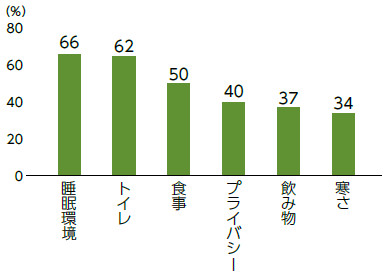

2016年に発生した熊本地震では約18万人が避難生活を余儀なくされました。中でもトイレについては「臭い」「足元や便器が汚い」「中が暗い」などと、ストレスを感じた人の声が多く上がりました(下記参照)。トイレの回数を減らすために食事や水分を控えると、脱水症状などの健康被害を引き起こすほか、水を流さないトイレの使用は、不衛生な状態となり、感染症などの原因にもなります。より健康に被災後の生活を乗り切るためには、食料品などと併せて携帯トイレを備蓄しておくことが重要です。

◆可能なら7日分の用意を

携帯トイレは、水分に反応して固まる凝固剤とポリ袋がセットになっています。袋を便器にかぶせて用を足し、排せつ物は凝固剤で固めてから廃棄します(下記参照)。一日当たりの使用量は一人5回程度とされ、市内のホームセンターや通信販売などで購入できます。

トイレの調査や研究をする日本トイレ研究所の島村允也さん(32)は「災害が発生してから自治体などの支援が届くまで、時間がかかることが多い。支援がなくても発災直後から安全で衛生的にトイレを確保できるよう、最低で3日分、できれば7日分は携帯トイレを用意してほしい。あらかじめ使用感を確認することも大切」と話します。

◆いざという時に備えて

市では災害時の対応力を高めるため、学校などの各指定避難所に応急トイレを用意しています。本年度からは指定避難所の小・中学校で、生活用水を確保する防災井戸や災害用水洗式マンホールトイレなどの導入を検討。災害時のトイレ対策を進めています。

大規模災害が起きた時は飲食物や衣類などの確保も難しくなります。日ごろから必要な物をそろえ、すぐ使える状態にしておくことが大切です。飲食物は賞味期限が切れていないかを定期的に確認しましょう。

災害はいつ起こるか分かりません。被災後のストレスを減らせるよう、必要な物を用意して備えましょう。

■避難生活の初期に困ったこと

■仮設トイレに寄せられた不満の声

・使用マナーが悪い

・照明がなく暗い

・狭い

・トイレットペーパーが少ない

・手すりがない

・男女別になっていない

出典:平成28年熊本地震「避難生活におけるトイレに関するアンケート」

■携帯トイレの使い方

(1)便座を上げ、便器にポリ袋をかぶせる

(2)便座を下ろし、上に携帯トイレの袋をかぶせる

(3)用を足した後、凝固剤を入れる

(4)袋を外し、縛って「もえるごみ」に捨てる

問合せ:危機管理課

【電話】225-2190