- 発行日 :

- 自治体名 : 富山県氷見市

- 広報紙名 : 広報ひみ 令和7年7月号

今年度の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の通知書を7月中に送付します。内容をご確認の上、納期限までに納めてください。

・低所得でも世帯主や加入者が令和6年中の所得を申告していない場合は、軽減措置が適用されません。まだ所得を申告していない人は、税務課住民税担当の窓口(【電話】74-8043)で「市県民税の申告」を行ってください。

・各保険料(税)の納付書払いは、市役所・金融機関窓口のほか、コンビニや一部スマートフォンアプリでも納付できます。

■[医療保険]国民健康保険税

●今年度の変更点

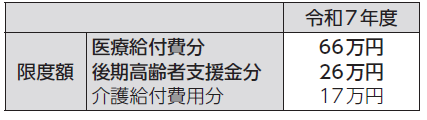

(1)国民健康保険税の課税限度額を106万円から109万円に引き上げます。(医療保険分を65万円から66万円に、後期高齢者支援金分を22万円から26万円に引き上げます)

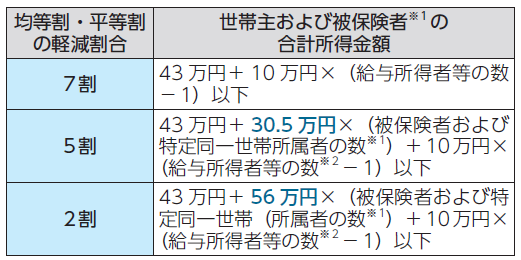

(2)国民健康保険税が減額となる所得基準が引き上げとなり、対象者範囲が拡大されます。

・5割軽減 29.5万円×(※被保険者数など)→30.5万円×(※被保険者数など)

・2割軽減 54.5万円×(※被保険者数など)→56万円×(※被保険者数など)

※世帯主が被保険者ではない場合も数に数えられます。

●対象者

国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主

※世帯主が加入していなくても世帯内に加入者がいる場合は、課税されます。

●納付方法

○年金天引き(特別徴収)

対象:次の要件を全て満たす人

・世帯主が国民健康保険に加入している

・世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。

・天引き対象の年金受給額が年額18万円以上である。

・国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、天引き対象の年金受給月額の2分の1未満である。

※申し出により、口座振替に変更できます。

⃝納付書払いまたは口座振替(普通徴収)

対象:年金天引き以外の人

●課税限度額

保険税の上限(課税限度額)は、次のとおりです。

●軽減措置

○低所得者世帯への均等割・平等割の軽減措置

※1 被保険者には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢医療制度へ移行し、後期高齢医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人)を含みます。

※2 給与所得者等の数とは、世帯主および被保険者のうち、(1)給与収入55万円超の人、(2)公的年金等収入が65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超の人の合計数です。

⃝非自発的な失業をした人への軽減措置

市民課保険年金担当(【電話】74-8061)での申請が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。

⃝子どもに係る均等割額の減額措置

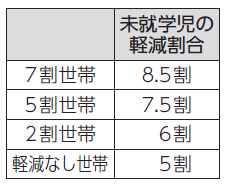

令和4年4月1日施行の健康保険法等の一部を改正する法律により、子どもの均等割保険料が軽減されます。

対象:全世帯の未就学児(令和7年度は平成31年4月2日以降生まれの人)

軽減割合:均等割保険料の5割を軽減

例)7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額するため8.5割軽減となります。

詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:税務課

【電話】74-8043