くらし [巻頭特集]下水道の仕組み~みんなの暮らしを支える”縁の下の力持ち”~

- 1/30

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 山梨県南アルプス市

- 広報紙名 : 広報南アルプス 令和7年9月号 No.270

下水道は、家庭や工場などから出る汚れた水や雨水を集めて下水処理場に運び、きれいにしてから川や海に戻す重要な社会基盤です。

これにより、川や海などの水質悪化や環境汚染を防ぎ、私たちの健康や快適な生活が維持されています。

まさに下水道は、私たちの目に見えないところでみんなの暮らしと環境を守っている「縁の下の力持ち」です。

■下水道の歴史と本市の取り組み

下水道の歴史は非常に古く、世界最古の下水道は約4千年前の古代インドで、レンガ造りの設備によって家庭から出る水を川に流していたようです。

日本では、昔からし尿を肥料として利用しており、明治時代に入ると都市化が進み、汚水が原因で伝染病が流行しました。

そのため1884年に神田下水が作られ、1922年には初の下水処理場や標準活性汚泥法(有機物を微生物によって分解する方法による処理)が始まっています。

南アルプス市においては、合併前の旧町村時代から農業集落排水事業や公共下水道事業が始まり、生活環境や河川の水質改善が進められてきました。

現在も、持続可能な地球環境を目指し、下水道の整備状況により公共下水道と合併処理浄化槽を使い分けながら、普及率の向上に取り組んでいます。

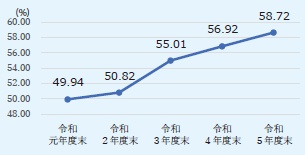

なお、本市の下水道普及率は、年々高まっており、令和元年度から令和5年度の5年間で、8・78ポイント上昇しました。(図1)

今後も衛生環境の向上や水質保全に向け、整備を進めてまいります。

(図1)本市公共下水道普及率の推移

※普及率=処理区域内人口(人)÷住民基本台帳人口

(出典:地方公営企業決算状況調査)

■下水道のしごと

各家庭から出た生活排水や事業所から出た工場排水などの汚水や雑排水は、敷地内から公道内の下水道本管に流されます。

これらは、高いところから低いところへ流れる自然流下を利用して終末処理場(富士川町の釡無川浄化センター)に集められます。

集められた汚水や雑排水は施設内で10〜20時間かけて標準活性汚泥法により処理され坪川に放流されています。

釡無川浄化センターでは南アルプス市、韮崎市、甲斐市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町の7市町(釡無川流域下水道)の汚水、雑排水を処理しています。

■下水道の正しい使用方法

下水道を使用するときには、次のことに気を付けてください。

・洗濯洗剤は、適量での使用を心がけてください。

・食用等の油は新聞紙や凝固剤を使って、燃えるゴミとして捨ててください。食用油をそのまま流すと、管内で固まってしまい、下水道管を詰まらせる原因となります。また、微生物による分解速度が非常に遅くなるため、きれいな水に戻すのに時間がかかってしまいます。

・水洗トイレにトイレットペーパー以外の水に溶けないものは、絶対に流さないでください。一度詰まると修理が必要となります。

・台所、浴室などの排水口には、調理くずやゴミ、髪の毛などが流れこまないようにしてください。

下水道を正しく使用しないと、管の詰まりによる修繕、悪臭の発生、汚水処理施設の機能低下など、さまざまな不具合の原因となります。

排水設備や下水道施設を将来にわたって維持していけるよう、正しい使用方法を心がけましょう。

詳細は本紙をご覧ください。

問合せ:上下水道局総務課

【電話】282-2082