- 発行日 :

- 自治体名 : 静岡県島田市

- 広報紙名 : 広報しまだ 2025年10月号

■「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」8つのキーコンセプト

(1)人間関係

(2)価値、権利、文化、セクシュアリティ

(3)ジェンダーの理解

(4)暴力と安全の確保

(5)健康と幸福のためのスキル

(6)人間のからだと発達

(7)セクシュアリティと性的行動

(8)性と生殖に関する健康

これまで日本の性教育は、「生殖の仕組み」や「性感染症の予防」といった知識が中心と考えられがちだった。しかし、近年の国際的な性教育は知識だけにとどまらず、幅広い内容を含む包括的性教育に移行されている。

「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」は、国際連合教育科学文化機関(UNESCO(ユネスコ))が中心となって作成した国際的な標準指針。これにより、包括的性教育の内容と考え方が体系的に整理された。同ガイダンスで示された8つのキーコンセプト(下図)は、幼少期から発達段階に応じて知識を学ぶだけでなく、態度や価値観、人間関係の在り方などを継続的に学んでいくものとされる。

■目的はウェルビーイングの実現。教育によって人は変化する現状

※ウェルビーイング:幸福。健康。肉体的、精神的、社会的にすべてが満たされた状態のこと。

順天堂大学保健看護学部

西岡 笑子(にしおかえみこ)教授(三島市)

▽包括的性教育とは

包括的性教育は、決して「性に奔放になりましょう」ということではありません。人権を基盤に、互いを尊重しながら健やかに生きるための学びです。その内容は、生殖や性交にとどまらず、性的同意や性の多様性、ジェンダー平等、コミュニケーションなど、人間関係を含む幅広いテーマを、体系的かつ科学的に学んでいくものです。

▽包括的性教育の考え方

体や気持ちを大切にしながら人と関わることが大切です。そのためには、安心して過ごすための方法や、必要な情報を年齢や成長に合わせて学んでいくことが必要です。また、もしリスクに直面したときに、頼れる相手や相談できる機関、適切なサポートを知っておくことも大切です。

▽包括的性教育は、暴力を防ぐ学びでもある

性的欲求や支配欲が「愛」と混同されてしまうと、加害につながることがあります。「同意」とは何かを理解したり、相手に思いやりを伝えるための健全なふれあい方を学んだりすることは、暴力や加害を生まないために欠かせません。こうした視点を学ぶことも、包括的性教育の大切な役割の一つです。

▽日本における性教育の現状

日本の性教育は、国際的な基準と比べるとまだ十分に整っているとは言えず、学べる機会に差があるのが現状。小中学校の学習指導要領には、いわゆる「歯止め規定」と呼ばれる制限により扱える内容が限られることがあります。一方で、近年は前向きな動きも進んでいます。国の「骨太の方針」にプレコンセプションケアが盛り込まれ、「プレコンセプションケア5か年戦略」が策定されました。性教育や健康教育を基盤に、若い世代の人生設計や健康管理を支える取り組みは、今後広がっていくことが期待されます。

▽性教育が進まない要因

子どもだけでなく、大人も学ぶ機会が十分にないため、指導できる人が限られているのが現状。さらに、性に関することはデリケートな内容であり、親子でも話題にしにくいことも少なくありません。社会全体でオープンに語りにくい雰囲気が残っていることも、その一因といえるでしょう。

▽今、必要とされる理由

性は基本的人権そのものであり、人権教育の柱です。現代ではインターネットやSNSを通じて誤った情報に惑わされたり、見知らぬ人とのトラブルに巻き込まれたりするリスクがあります。性被害や性加害の防止だけでなく、体や気持ちを大切にし、互いを尊重して生きるために学ぶ包括的性教育は、現代社会に欠かせない学びです。

■用語の解説

▽プレコンセプションケア(プレコン)

生涯にわたり、身体的・精神的・社会的(バイオ・サイコ・ソーシャル)に健康な状態を維持するための取り組み。性別を問わず、適切な時期に性や健康に関する正しい知識を身に付け、妊娠・出産を含めた人生設計(ライフデザイン)や将来の健康を考えて自己管理を行う概念を指します。西岡教授は「プレコンの基盤は包括的性教育であり、知識を積み重ねていくことが重要」と話します。

▽歯止め規定

学習指導要領で特定の学習内容を「取り扱わないものとする」と記載した規定の通称。性教育では、小学校の「人の受精に至る過程」、中学校の「妊娠の経過」が該当します。これにより、性交や避妊などの内容を「教えてはいけない」と受け止められ、現場の萎縮を招きました。ただし、「すべての子どもに共通して指導すべき事項・課題ではない」という趣旨であり、「特に必要がある場合には、十分に事前準備をした上で指導することができる」と解釈すべきものです。

※プレコンについては、令和5年度広報しまだ11月号をご覧ください。

■性教育をサポートする教材「まなブック」

▽まなブックとは?

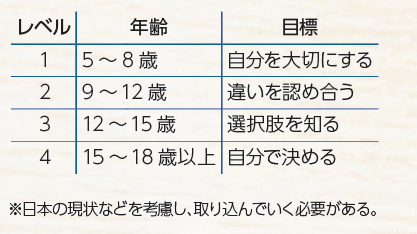

国際基準を踏まえ、日本の文化や学習指導要領を参照して、私たち研究者が独自に開発した教材。対象年齢ごとにレベルを分け、それぞれに学びの目標が設定されています。本冊に加えて、別冊には学習指導要領で扱われていない内容を掲載。学習するかは学校や地域、保護者の意向によります。科学的な事実に基づいた内容で、学校や地域、保健現場、さらには企業など、さまざまな場面で活用が広がっています。

▽性教育は何歳から始めるべき?

国際的な基準では5歳からですが、実際には何歳から始めても問題はありません。例えば、入浴のときに「自分の体は自分で洗う」ことを習慣にするなど、日常生活の中で自然と身に付けていくことが大切です。さらに、年齢や発達段階に応じて学びを積み重ねていくことが重要。その土台がなければ理解が難しくなるため、大人も子どもと一緒にレベル1から学び始めるのが望ましいでしょう。

※「まなブック」のダウンロードはこちら。詳しくは、QR(本紙掲載)からホームページをご覧ください。