くらし 【特集】救急(1)

- 1/14

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県菰野町

- 広報紙名 : 広報こもの 令和7年10月号

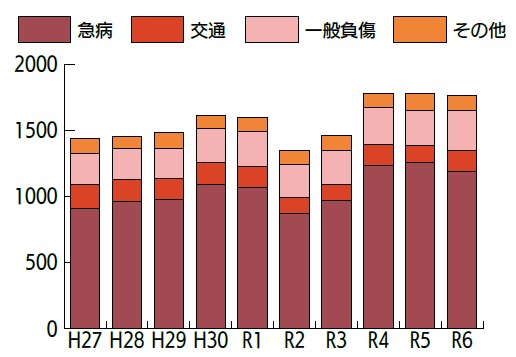

■増加する救急出動件数

令和6年の菰野町における救急出動件数は1765件でした。件数が過去最多となった令和5年と比べると少ないものの、町民の23人に1人が救急車を利用したことになり、依然として増加傾向にあります。また、全国的にも救急出動件数は増加傾向にあり、令和6年中は集計を開始した昭和38年以降最多となっています。今後も高齢化の進行や熱中症患者の増加などを理由に、救急出動件数の増加が見込まれています。

▽町内の救急出動件数の推移

■最前線で活動する救急救命士

事故や急病などの緊急事態に対応し、現場で迅速かつ的確な救急救命処置を行うのが救急救命士です。心肺停止などの重篤な症状の傷病者に対して、医師の指示のもとで気管挿管や薬剤投与などの高度な医療行為を行うことができ、限られた時間の中で命をつなぐ役割を担っています。冷静な判断力と高い技術が求められる専門職で、菰野町の消防署には現在14名の救急救命士がいます。地域の安全と安心を守るために私たちの暮らしに欠かせない存在です。

■救急車の適正利用

救急車は、事故や急病など、命にかかわる緊急性の高い症状の傷病者を迅速に医療機関へ搬送するための大切な手段です。しかし、全国的に救急出動件数が増加しているなか、軽いけがや病気で救急車を利用すると、重症者の搬送が遅れてしまう恐れがあります。本当に必要な人のために、救急車の適正利用にご理解とご協力をお願いします。

救急車の適正利用とは、「救急車を使用しないでください」ということではありません。重篤な症状が疑われる場合には、ためらわずに119番通報をしてください。また、救急車を呼ぶべきか迷うときや、今すぐ病院に行くべきかわからないときは、全国版救急受診アプリ「Q助(きゅーすけ)」や三重県救急医療情報センターなどで症状の緊急度や受診先を確認することができます。

《救急車内の設備紹介》

(1)ストレッチャー

傷病者を安全かつ迅速に搬送するための担架です。専用の固定装置でしっかりと固定され、車内での揺れを最小限に抑えることができます。

(2)患者観察装置

傷病者の心拍数や心電図、血圧、血中酸素飽和度(SpO2)などを確認できる機器です。

(3)除細動器

心停止などで心臓が正常に拍動できなくなったときに電気ショックを与えることで心拍を回復させるための機器です。街中や施設に設置して

あるAEDとはちがい、救急車内に搭載されている除細動器は心拍数や心電図を確認しながら処置が行えるようにモニターが付いています。

(4)タブレット

心電図モニターやWEBカメラの映像、救急車の位置情報を病院に送信するために使用します。

※写真は本紙2-3ページをご覧ください。

《COMMENT》

消防署 救急救命士

安達大雄(あだちたいゆう)消防士長

救急搬送中の車内では、血圧や心電図などを測って傷病者の状態を把握し、適切な処置を行います。さらに、救急救命士は心肺停止や窒息といった重篤な状況に陥っている方に医師の指示を受けて高度な救急救命処置も実施します。そのため、消防署内での訓練はもちろん、医療機関での病院実習といった再教育もあり、常に知識と技術の向上に努めています。

◎全国版救急受診アプリ Q助

スマートフォンやWebで使えるアプリで、画面に表示される症状を選ぶだけで緊急度を判定してくれます。

◎三重県救急医療情報センター(医療ネットみえ)

けがや急病で、救急車を呼ぶほどではないが医療機関にかかりたいときに診療可能な医療機関を紹介しています。

【電話】059-229-1199もしくは本紙3ページ掲載の二次元コードから

◎みえ子ども医療ダイヤル

子どもの病気・薬・事故に関することについて、医療関係の専門相談員が電話で相談に応じます。

【電話】059-232-9955もしくは【電話】#8000