- 発行日 :

- 自治体名 : 京都府久御山町

- 広報紙名 : まちの総合情報紙 広報くみやま 令和7年9月1日号 No.1174

■もしも災害が起きたら -避難所開設から運営まで-

▽STEP1 避難所を開設

大規模な災害が発生した場合、自宅にいると危険な人のために身の安全を確保するための避難所を開設します。

町職員が避難所を解錠し、受入準備やレイアウトづくりを進め、避難所開設に向け準備をします。

余震などの状況を判断しながら、避難者の協力も得て、テントやベットを設置し、避難者の受付を開始します。

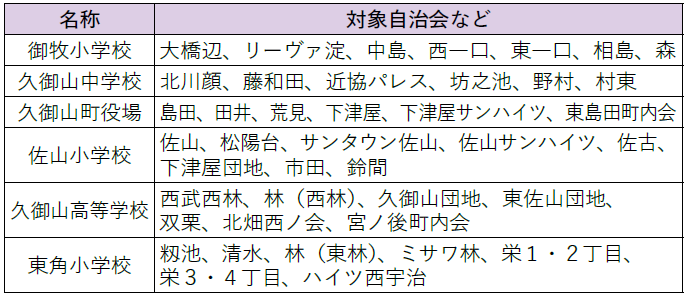

[避難所一覧]

※「対象自治会など」はおおむねの目安であり、災害時の状況に応じて最寄りの避難所を選択してください。

▽STEP2 運営体制づくり

避難所生活が長期化することが見込まれる場合は、自治会や自主防災組織、ボランティアなどの協力を得ながら運営をしていきますが、避難者の皆さんの協力も不可欠です。

自主的で円滑な避難所運営をするため、避難者の皆さんで協力し、役割を決め、避難所ごとの課題対応や災害対策本部と連携をとれる体制をつくります。

[役割分担の例(内容は一例)]

総務班………避難所のルールづくり、避難者の受付

情報班………避難者への情報提供、掲示板の管理

給食給水班…物資の管理、避難者への支給

救出救護班…医療従事者との連携、衛生管理

警備班………警備による防犯、危険箇所の対応

▽STEP3 避難所の運営

不特定多数の人が混乱状態の中で避難し、生活する避難所では、できるだけ避難者の負担が大きくならないよう工夫が必要になります。

避難所ごとに話し合い、ルールを決めていきます。

[食事管理健康管理衛生管理避難者で取り決めること(一例)]

・1日5分だけでも体を動かす運動などの時間をつくる

・避難所では飲酒は原則禁止にする

・起床、消灯などの生活時間を決める

・残飯やごみは分別して所定の場所に捨てる

・手洗い、うがいを徹底する

・時間を決めて食事をする

・みんなで一緒に食べるように心がける

・ペットの管理

・トイレをきれいに使用する

■災害時には架け橋に

[防災士 鶴﨑裕士(つるさきひろし)さん]

今年の3月に防災士の資格を取得しました。

災害対策は、個人レベルから始まり、隣近所、自治会、行政と広がっていきます。災害時は、行政がなんとかしてくれるだろうと思っていましたが、防災士を取得し、一人ひとりが防災意識を持って取り組むことが大切だと思いました。

▽助けられる側になることも

あの家には高齢者がいるとか、避難に手助けが必要な家庭だとかを認識しておかないと、災害時に声をかけられません。自分が助ける側ではなく、助けられる側になる可能性もあるのです。助けるため、助けてもら大切だと思います。

▽地域と行政の橋渡しの役割に

防災士は、特殊な人というイメージを持っていましたが、実は地域に根ざし、地域防災力を高めるリーダー的存在です。

専門的な知識は持っていますが、1人の力には限界があります。災害時には、行政と避難者をつなぐ役割になれればと思っています。

◎防災士資格(無料で取得可能)(今年度の申し込みは9月10日(水)まで)

地域の防災力向上の手伝いや、万が一の災害時に被害の拡大を軽減するために活動する「地域の防災リーダー」である防災士の資格取得費用を補助しています。

今年度から2年間は、京都府と町の補助を合わせれば、実質無料で資格を取得できます。

問合せ:総務課

【電話】075-631-9991

詳しくはこちら(※本紙5ページにQRコードを掲載しています)