- 発行日 :

- 自治体名 : 大阪府和泉市

- 広報紙名 : 広報いずみ 令和7年3月号

開館時間:午前10時~午後5時(最終入館は午後4時30分) ※茶室は令和7年度から公開予定

休館日:月曜日

入館料:一般500円、高校・大学生300円、中学生以下無料

割引:団体(有料入館20人以上)、65歳以上(証明になるものを提示)、提携団体の会員証(会員含め5人まで)はいずれも2割引。各種障がい者手帳等提示の本人と介助者1人は無料

■美の扉を開こう!

◆常設展「茶道具―久保惣コレクションの優品―」

美術館の茶室耐震補強工事(1期)が竣工したことを記念して行っています。桃山時代、江戸時代の茶碗、茶入(ちゃいれ)をはじめ、釜、水指、向付(むこうづけ)、茶杓(ちゃしゃく)、棗(なつめ)など美術館が所蔵する茶道具の優品を展示しています。

期間:3月23日(日)まで

◆おすすめ作品の紹介

茶道ではお客様をもてなす茶席において様ざまなお道具が使用されます。お茶を飲むための茶碗、お湯を沸かす釜、抹茶を入れる茶入や棗、抹茶をすくって茶碗に入れる茶杓などのほか、花入(はないれ)(花器)、香合(こうごう)(お香を容れる容器)など茶席を飾る器もあります。お茶を飲むだけでなく、使用される茶道具を鑑賞するのも茶会での楽しみといえます。

釜はお湯を沸かす器で、茶入や茶碗とともに茶席の主要な器の一つです。鉄製が一般的で表面は黒褐色を帯びています。この釜は桃山時代の辻与次郎という釜師の製作として伝来しています。側面下部から底面にかけての丸みを帯びた形状から尻張釜(しりはりがま)と呼ばれます。どっしりとした器形や鉄ならではの質感が魅力となっています。

花入は、花を生け床の間などに置かれ茶席を飾ります。この花入は、岐阜県の美濃窯(みのよう)で製作された淡い黄色の釉(ゆう)が特徴のやきもので、胴部中程でくびれた形を楽器の鼓(つづみ)に見立てて立鼓花入(りゅうごはないれ)と呼ばれています。当館の立鼓花入は重要文化財に指定されており、むらのある釉色(ゆうしょく)、製作時にできた上部の亀裂などの素朴な仕上がりからは、桃山時代の「侘び茶」の趣向を見ることができます。

◇館長のコレを見て!

茶道では、2月号で紹介した茶碗や今回の花入のような日本の作品とともに、中国の作品も大事に使用されてきました。展覧会では中国・南宋時代の製作である、国宝 青磁 鳳凰耳花生(ほうおうみみはないけ) 銘万声(めいばんせい)も出陳しています。

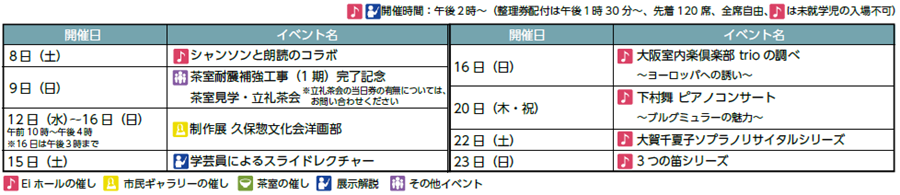

■3月の美術館イベント

問合せ:美術館

【電話】54・0001

(〒594-1156、内田町三丁目6-12)