くらし 【特集】今後10年間の財政見通し 10年後もこのまちで暮らすために(1)

- 1/44

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 兵庫県宝塚市

- 広報紙名 : 広報たからづか 2025年7月号No.1337

昨年12月市議会で「財政非常事態宣言の発令を求める決議」が提出されたことを受け、財政健全化は市民の命と暮らしを守り、持続可能なより良い未来につなげる手段であり、その実現のためには聖域を設けない改革や見直しが不可欠であると5月の施政方針演説で市長から申し上げました。(施策方針は本誌6月号でもお知らせしています。)

市では、現在の財政状況や財政健全化に向けた課題と市の取り組み方針を市民の皆さんにお伝えし、まちの課題を「私たち事」として一緒に考えていただけるよう、今後10年間の財政見通しを作成しました。今回は、その主な内容をお伝えします。

■これから宝塚市はどうなる?

(1)人口減少・少子高齢化

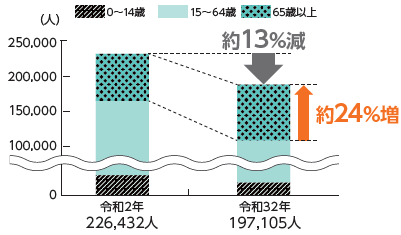

本市の人口は、令和2年から令和32年の間に約13%減少し、65歳以上の高齢者の割合が約24%増加すると見られています。人口減少が進むと、経済が縮小し税収の減少が想定される一方で、少子高齢化により社会保障関連経費の増加が見込まれます。

◇宝塚市の年齢別人口

出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年推計)

(2)建物や道路の老朽化

市には、学校や公共施設などの建物、道路や水道管などのインフラが多くあります。これらの維持・更新には、多額の費用が必要です。この維持更新費用の財源は、国や県からの補助金などの他に、借金(地方債)を発行し資金を調達していくので、地方債発行額も増加する見込みです。

■直面する2大施設の建設

ごみ処理施設の築年数は30年以上、市立病院の築年数は40年以上経過し、老朽化が進んでいるため建て替えが必要です。

(1)新ごみ処理施設の建設

事業費:約510億円

総事業費は、建築資材の価格高騰などにより当初から約42億円増額しています。今後も着実に整備していくため、事業費の財源は、国の交付金や地方債、都市計画税や貯金(基金)を活用することとしています。

(2)新病院の建設

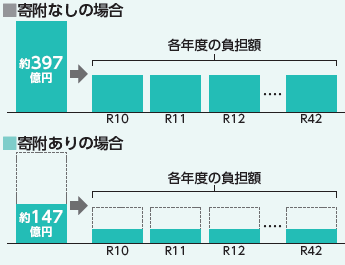

事業費(試算):約397億円

新病院の建設は、市の財政状況に大きな影響を及ぼします。

市民からの多額のご寄附により市の負担は大幅に軽減しましたが、一定の負担は残っています。

■貯金を残しておかないと大変なことに

インフラ整備や市民サービス向上のための貯金だけでなく、大規模災害や景気変動に備えた計画的な貯金(財政調整基金)も重要です。

必要な時にお金がない、という事態を避けるため、財政調整基金の残高は一定の基準を確保する必要があります。

Q 貯金はいくら必要?

A.本市の場合は、約48.7億円です。

これは財政規律(※1)で、標準財政規模(※2)の10%以上の財政調整基金残高を確保することを定めているためで、仮に残高が10%を下回った場合、おおむね3年以内に戻す必要があります。

(※1)持続可能な財政運営のために市が定めたルール。

(※2)自治体が標準的な状態で通常収入が見込まれる経常的一般財源の規模を示すもの。令和6年度は約487億円。

■このままだと、10年後には…

令和5年度決算の収支は、財政調整基金を取り崩したことで11.8億円の黒字でした。しかし、基金の取り崩しを除いた実質的な収支だけを見ると、4年ぶりの赤字が生じています。今のような赤字が続くと、10年後には累積赤字が約63.2億円になる見込みです。

予算のやりくりが厳しくなれば、今ある市民サービスを継続できなくなったり、急に中止せざるを得なくなったりするリスクが生じます。

■これからもこのまちで暮らすために

市の全591事業を、その必要性や有効性などの観点から点検しました。植木ゴミ処分手数料の増額改定といった受益者負担の見直しや、各種協議会からの退会による会費の削減など、歳入確保や歳出抑制に向けた取り組みを行っています。

市民の皆さんが安心して暮らしていけるよう、今後も引き続き全事業の整理を進め、収支改善に取り組みます。

■250億円の寄附で財政は安泰?

Q.何に使われるの?

A.新病院建設のために使います。それ以外の用途には使えません。

Q.市の財政は楽になったのでは?

A.10年後の累積赤字見込みが113億円から63億円に減ったものの、まだ収支改善を図る必要があります。

Q.なぜ赤字が250億円減らないの?

A.新病院建設の事業費は約397億円であり、250億円を使っても約147億円の負担が残るため、毎年の赤字がなくなるわけではありません。

Q.じゃあ、負担がどう軽減されるの?

A.寄附金を工事費に使うと、残りの約147億円については、病院が借金(地方債)を発行し、病院と市が半分ずつ返済します。寄附金により、病院も市も1年あたりの負担額が大きく軽減されます。

問合せ:

財政見通しについては財政課【電話】77・2022【FAX】72・1419

収支改善に向けた取り組みについては業務改革推進課【電話】77・4571【FAX】72・1419