くらし (特集1)9月9日は救急の日~みんなで守る地域の救急医療~(1)

- 1/56

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 愛媛県大洲市

- 広報紙名 : 広報おおず 2025年9月号

救急の日は、救急医療関係者の意識を高めるとともに、救急医療や救急業務に対する国民の正しい理解と意識を深めることを目的に定められました。一人でも多くの命を救うため、救急医療について一人一人が考える機会にしましょう。

■地域の安全を支える消防体制

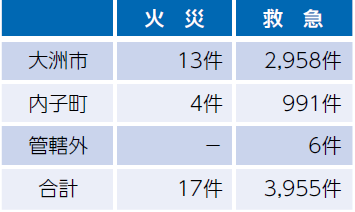

大洲地区広域消防事務組合は、大洲市から内子町までの広域を管轄し、約5万3千人の命を預かっています。職員数は112人で、国家資格を持つ救急救命士は42人在籍しています。

■救急活動が大半

消防署といえば消火活動を行うイメージが強いですが、実際には救急車で急病人や負傷者を病院に搬送したり、交通事故に遭った人などを救助したりする活動が大半です。

令和6年は救急件数が過去最多を更新しました。熱中症や高齢者の救急要請などが多くなっていることが要因です。特に65歳以上の高齢者が救急搬送の約7割を占めています。重症化する前に、早めにかかりつけの病院を受診することが大切です。

◇救急車の呼び方(119番)

通報をすると、通信指令員が必要なことを順番に聞きます。あわてずゆっくり答えて下さい。

(1)119番通報をしたらまず、救急であることを伝えます。

(2)救急車が来てほしい住所を伝えます。

住所がわからない場合は、近くの店や目印になるものを

(3)具合の悪い人の症状や年齢を伝えます。

誰が、どのようにして、どうなったかを簡潔に年齢が分からなければ、おおよその年齢でも大丈夫

(4)通報した人の名前と連絡先を伝えます。

(5)応急手当を実施します。

通信指令員から適切な応急手当のお願いと口頭指導を行う場合があります。

このような流れで落ち着いて伝えてください。

■命を守るプロフェッショナル

▼救急救命士・経歴9年目

池田翔星(しょうせい)さん(27)

休日はバイクに乗ったり、海で釣りをしたりしています。風を感じながら走る時間や、自然の中で過ごす時間が日々の活力です。

◇救急現場で実感した命の重み

〇この仕事を目指したきっかけは

小さい頃に頭を怪我して救急車で運ばれたことがあり、その時から人を助ける仕事に憧れるようになりました。

〇これまでの活動で印象に残っていることは

80代女性の低血糖事案です。現場に到着すると、意識状態が悪く、低血糖が疑われる症状がでていました。先生の指示でブドウ糖を点滴投与したことで、病院に着くまでにみるみる意識状態が回復しました。この事案を通して、命の最前線に立つ救急救命士という仕事の重みを実感しました。

〇やりがいを感じることは

救急搬送された傷病者やその家族から、後日お礼を言っていただけることがあります。たった一言が大きな励みになり、「この仕事をしていてよかった」「また頑張ろう」と思えます。

〇いつも心掛けていることは

救急要請には、それぞれ異なる背景と事情があります。だからこそ、どの命にも同じ重みがあることを忘れず、一人一人に思いやりと優しさをもって寄り添う対応を心掛けています。

〇市民のみなさんへ

みなさんの命と安全を守るため、日々訓練と準備を重ねています。困ったとき、不安なときはどうかひとりで抱え込まず、私たちに助けを求めてください。

▼救急救命士・経歴4年目

清水明日香(あすか)さん(25)

休日は温泉でサウナに入って体をリフレッシュしています。また、ランニングなど体力作りも心かけています。

◇家族の不安にも寄り添いたい

〇この仕事を目指したきっかけは

中学2年生の時に学校の前の交差点で交通事故があり、その際に救急隊や救助隊が活動しているのを見て感動し、消防士を目指すようになりました。

〇女性救急隊員としての苦労はありますか

男性隊員と比べて体格に差があるため、高いところのものを取る際や、重い資機材を搬送する際に苦労することはありますが、仲間の隊員がカバーしてくれるため、女性隊員として活動を続けることができています。

〇やりがいを感じるときは

傷病者本人や家族からの感謝の言葉は大きなモチベーションになります。また、傷病者が女性であった際に、「女性隊員さんで安心した」などと言っていただくとやりがいを感じます。

〇いつも心掛けていることは

傷病者の状態に合わせて、声のトーンや話し方を工夫し不安を取り除き、傷病者本人だけでなく、家族の心理ケアにも丁寧に対応できるよう心掛けています。

〇市民のみなさんへ

日頃の備えが命を守ります。一緒に安全なまちを作りましょう!