- 発行日 :

- 自治体名 : 愛媛県上島町

- 広報紙名 : 広報かみじま 2025年10月号

■果樹のお礼肥

永年性の植物である果樹類は、季節ごとに肥料をやることで枝葉を成長させ、毎年、安定した収穫物が得られます。特に収穫の前後にやる肥料のことを「お礼肥(おれいごえ)」と呼び、樹に対して収穫の感謝と1年の労い(ねぎらい)を込めて昔からそう呼ばれてきました。一般には「秋肥(あきごえ)」といいますが果樹にとっては大事な肥料となります。

(1)農業と肥料

農業は食糧生産を行う大事な産業ですが、見方を変えると土に含まれる養分を吸収して成長した植物の葉や実を人様が食料として利用し、悪く言えば、植物を利用して土の養分を収奪していることになります。しかし、安定した収穫物を得るには収奪した養分を肥料として補うという生産技術が生まれ産業として農業が成り立ってきました。農作物を安定的に成長させるために肥料は欠かせない重要な農業技術のひとつと言えます。

(2)果樹栽培と施肥技術

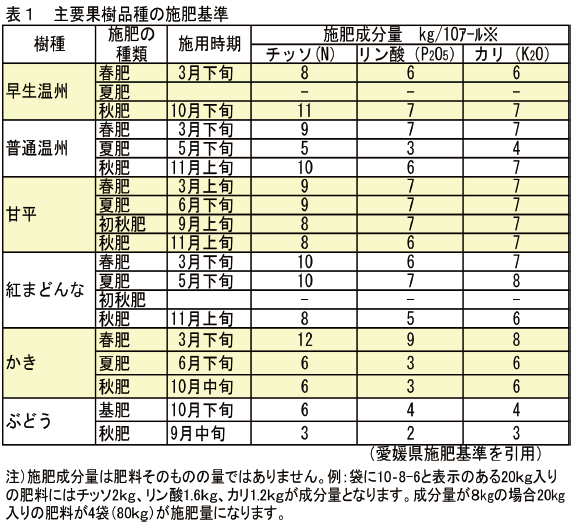

肥料は人工的に合成した化学肥料や動植物の残渣や排せつ物を肥料原料として利用してきました。粒状のものや液体肥料などがあり、果樹の成長に合わせて効率的に吸収させるために樹種(品種)により施肥量や施肥時期が異なるため施肥の基準が決められています(表1参照)。

(3)秋肥の効果

秋肥は収穫前後にまかれる肥料で働きとしては、(1)樹勢の回復、(2)耐寒性の向上、(3)貯蔵養分の蓄積等が考えられます。永年性の植物のため当年の生育の影響が翌年に影響するので結実で樹勢が低下している場合は速やかに回復させる必要があります。また、根や幹に貯蔵されることで厳寒期の耐寒性が増し、外観から見えない翌年の花芽の形成(2月頃)や翌春の発芽などの初期生育に利用されます。

(4)秋肥の施用上の注意

秋肥は収穫後の施肥が理想ですが地温が12℃以下に下がると肥料の吸収が抑制されるため、収穫が終わっていない品種でも11月上旬には施肥を行うことをお勧めします。一般的には固形肥料が使われますが降雨がなければ粒が崩壊せず、肥料が水に溶けて根から吸収されるため溶けるまでの期間を考えて収穫の合間でも基準の時期に施肥を行いましょう。早く施肥すると着色の遅れや浮皮の発生が心配されますが、11月以降の施肥であれば果実には肥料成分は移行しないので着色などへの影響はありません。また、マルチ栽培(写真)の園地では収穫前にマルチを開けて施肥を行いますが、土が乾いているため施肥後に降雨がなければ潅水を行うことも樹勢回復には必要です。

近年、温暖化による暖冬や秋冬期の干ばつなど異常天候の影響も懸念されます。安定生産は樹の生育生理に合わせた適期管理が重要なため栽培暦に従い、計画的な生産管理に心がけてください。

※詳細は本紙をご覧ください。