- 発行日 :

- 自治体名 : 愛媛県久万高原町

- 広報紙名 : 広報久万高原 2025年11月号

■住宅用火災警報器の点検・維持管理はできていますか?

住宅用火災警報器は、長期間設置している間に感知部分にほこりや汚れが付き、煙や熱を感知しにくくなるほか、誤作動を起こすことがあります。また、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどにより、火災を感知しなくなることがあるため非常に危険です。

町内でも、電池切れや故障による誤作動(火災ではないが音声が鳴る等)が数件発生しています。警報器の定期的な作動確認・点検を行い、10年を目安に交換しましょう。

警報器が鳴ったら、落ち着いて行動しましょう

警報器が鳴った段階では、どの部屋でどのくらいの規模の火災が発生しているかわかりません。避難する方向・経路など周囲を確認して落ち着いて行動しましょう。

■~電気ストーブは正しく使いましょう~

電気ストーブによる事故は他のストーブ(石油ストーブ、ガスストーブ)事故と比べて全体の約半数を占めています。

また、電気ストーブによる火災は毎年11月頃から増加し、年末から年始にかけて事故の件数はピークを迎えます。電気ストーブは手軽な暖房器具として広く使用されており、火を使用しないため危険性が低いと思われがちですが、誤った使い方による住宅の全焼や死亡事故も発生しています。

電気ストーブの近くに可燃物を置かない、就寝時や側を離れる際は必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜くなど、正しい使用方法を確認し、事故を未然に防ぎましょう。

▽電気ストーブの事故を防ぐポイント

・使用中はその場を離れない。就寝、外出、入浴の際は必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜く。特に就寝用の暖房器具として絶対に使用しない。

・台所、脱衣場、トイレなど狭い場所で使用する場合は周囲に可燃物を置かないように特に注意する。

・乳幼児の近くで使用する場合は、乳幼児から目を離さない、手の届かない場所に置くなど、やけどに注意する。

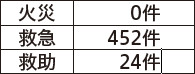

■10月末現在の状況

問い合わせ先:

消防本部・消防署【電話】21-2411

消防署美川支署【電話】56-0303

【HP】https://www.kumakogen.jp/site/syobohonbu/