- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県粕屋町

- 広報紙名 : 広報かすや 令和7年7月号

■令和7年度後期高齢者医療保険料の決定通知を送付します

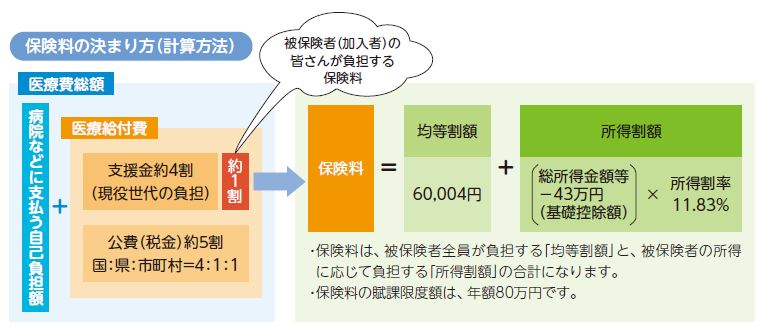

令和7年度の保険料は、令和6年中の所得金額と世帯(注1)の状況を基に算定を行い、決定します。

被保険者(加入者)の皆さんに「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。

(注1)「世帯」とは、令和7年4月1日時点の世帯(75歳になる方、県外からの転入者などはその時点)を基準にしています。

・保険料は、福岡県内どの地域でも同じ基準で算定され、加入者一人ひとりにかかります。

・総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。

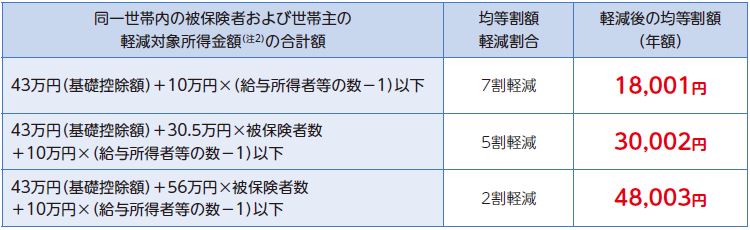

◆所得状況等に応じて、保険料の軽減措置があります

◇均等割額の軽減

(注2)軽減対象所得金額は、基本的には総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外があります。

◇会社などの健康保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入される前日に、「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減(注3)となります。また、所得割額はかかりません。

※国民健康保険・国民健康保険組合は対象となりません。

(注3)均等割額の軽減が7割軽減に該当する方は、そちらの軽減が優先されます。

■後期高齢者医療資格確認書(資格確認書)を送付します

後期高齢者医療被保険者証および資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日までです。

令和6年12月2日以降、被保険者証は廃止となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

今回は、8月1日から使用できる新しい資格確認書(紫色)を、後期高齢者医療制度に加入する皆さまに、マイナ保険証の有無に関わらず7月中旬に特定記録郵便でお届けします。7月31日までに新しい資格確認書が届かない場合は、役場窓口へお問い合わせください。

お届けする資格確認書の有効期限は令和8年7月31日です。

◇資格確認書の自己負担割合を確認しましょう

医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、1割、2割または3割です。前年中の所得をもとに、8月から翌年7月までの1年間の自己負担割合の判定を行います。

同じ世帯の被保険者のいずれかの人の住民税課税所得が145万円以上(※)である場合には、3割となります。ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、次の1または2に該当する場合は、お住まいの市区町村窓口へ申請すれば、自己負担割合は1割または2割となります。

1.同じ世帯の被保険者が2人以上の場合

同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満

2.同じ世帯の被保険者が本人のみの場合(次の(1)または(2)に該当)

(1)本人の収入が383万円未満

(2)本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満

※住民税課税所得が145万円以上であっても、前年の12月31日現在において、被保険者が世帯主であり、かつ、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合には、被保険者の住民税課税所得から、16歳未満は1人当たり33万円、16歳以上19歳未満は1人当たり12万円をそれぞれ控除した後の額で判定します。(この場合の届出は不要です)なお、住民税課税所得が28万以上145万未満の2割負担の方にも同様の判定基準が適用されます。

※住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額で判定します。(届出は不要です)

◇資格確認書に限度額の適用区分が併記されます

被保険者証同様、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証も廃止となり、資格確認書に限度額の適用区分を併記する仕組みとなりました。

下記のいずれかをお持ちの方には、限度額の適用区分が併記された資格確認書を交付します。

・限度額適用認定証

・標準負担額減額認定証

・既に限度額の適用区分が併記された資格確認書

※新たに、併記を希望される方は、役場での申請が必要です。

問い合わせ:

・粕屋町住民課後期高齢者医療年金係【電話】938-2311(内線445・446)

・福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】651-3111