- 発行日 :

- 自治体名 : 山形県新庄市

- 広報紙名 : 広報しんじょう 令和7年8月号

郷土への愛着と誇りを高め新たなまちづくりへ

六万八千二百石の戸沢家の城下町として発展した新庄藩。

これまでは新庄藩の藩政を深掘りしていきましたが、今回は当時の農民の暮らし・城下町の様子について深掘りしていきます。

■農民の暮らし

農民たちは隣接する5軒で「五人組」という組織を作り、家々の冠婚葬祭や田植え・稲刈りなどの農作業など、相互に助け合い、生活していました。このほか、自治的な組織として「契約講」と呼ばれる自治組織がありました。

契約講は毎年10月20日頃に各家々の主人たちが集会を開き、葬儀の際の手伝いや堰(せき)の掃除など村の共同作業に関する決まりなどを話し合っていました。

この契約講で決定されたことは契約講帳に記録され、例えば、村の道の工事はいつ行って、どれくらいの※人足(にんそく)が必要であるか、村で管理している萱場(かやば)や家畜の飼料のための採草地の刈り入れはいつ行うかなどが記録され、これを基に村での掟(おきて)が定められました。

※人足:重い物の運搬など、力仕事をして生計を立てている人。人夫。

■城下町の様子

藩政後期に下野明(しものみょう)村(現金山町)の庄屋正野佐平(まさのさへい)(号:寿永軒(じゅえいけん))によってお国自慢風に記された「新庄寿永軒見聞集(じゅえいけんけんぶんしゅう)」には城下町の北、茶屋町から筆を進め、城下町の南である鉄砲町・金沢町までの当時の城下町の様子が詳細に記されています。

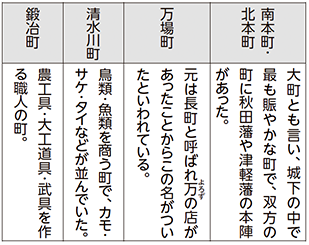

▽新庄寿永軒見聞集に記された主な町

このほか、当時の城下の様子を知る資料として、藩政末期の安政2年(1855)に発行された「東講商人鑑(あずまこうあきんどかがみ)」には全国的な商人組織「東講」に加盟している21人の有力な商人の名前が記され、新庄城下は有力商人が多くいた北本町・南本町を中心に賑わっていたことが分かります。

―次回に続く

出典:シリーズ藩物語「新庄藩」大友義助著

◎詳しくは、歴史センターへ。

【電話】22-2188