- 発行日 :

- 自治体名 : 茨城県下妻市

- 広報紙名 : 広報しもつま 令和7年9月号

首都直下地震や南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくないと言われています。地震が起きる予兆を正確に予測するのは難しく、いつ何時でも突然大きな揺れに見舞われる可能性があります。また、巨大台風の直撃も不安の一つです。だからこそ、「他人事」とは思わず、自分や家族のためにできる備えを今すぐ始めることが大切です。日常生活の中でちょっとした準備を積み重ねるだけで、いざという時の安心感は格段に高まります。必要な防災用品を揃え、避難経路や避難場所を確認し、緊急時の連絡方法を話し合っておくことも重要です。災害は誰にでも起こり得るものであり、一人ひとりの備えが命を守ります。

■住宅の確認をしましょう

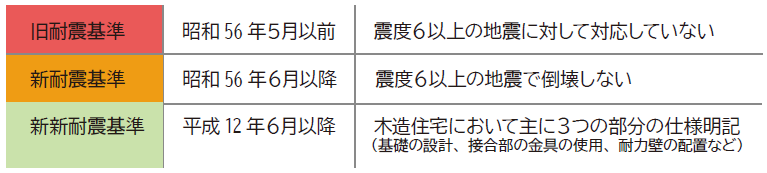

築確認を受けた時期を調べましょう。

◆地震に強い住宅ですか?

耐震基準とは地震に対して建物が安全であるための基準です。「旧耐震」の住宅は「耐震診断」を受けましょう。「耐震診断」「耐震改修」に対する補助金制度があります。(お問い合わせは下妻市建設課へ)

◆水害に強い住宅ですか?

ハザードマップを調べておきましょう。

色がついている地域は浸水の危険性があります。

特に50cm以上の浸水想定区域は避難先の検討が必要です。

※ハザードマップの詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

■我が家の安全ゾーンは?

家の中での逃げ場を確認しましょう。

◆家族みんなで確認しましょう

○家具などの下敷きにならない安全な逃げ場所を確認しましょう。

例:居間のテーブルの下や玄関など

○ペットも大切な家族です。

ペットの居場所も安全ゾーンか確認しましょう。

■とっさの防護行動を習性化する

自分の身は自分で守りましょう。

◆被害を小さくするために

○揺れを感じたり緊急地震速報が鳴ったら、すぐに安全ゾーンに逃げましょう。

地震は通常、「小さな縦揺れ→大きな横揺れ」となります。

小さな揺れでもすぐに安全ゾーンに移動しましょう。

○キッチンはとても危険です。食器棚の倒壊、ガラスの飛散、調理器具の落下など、様々な危険が潜んでいます。しゃがみ込まずにすぐに安全ゾーンへ逃げましょう。

ガスの火は揺れが収まってから消しましょう。(大きな揺れの場合は自動でガスが止まります)

■家具や物の配置を見直す

家具を固定し、重いものは下に収納しましょう。

◆家具を固定しましょう

固定資材はホームセンターなどで取り扱っています。

自分でできない場合は、大工さんに相談するのも方法の一つです。

家具は複数の固定手段を組み合わせると効果が増します。

※「家具の固定」は時間稼ぎです。すぐに安全ゾーンに逃げましょう。

ストッパー

粘着マット

L型金具

ポール

◆重いものは低いところへ

落下した場合に危ない重いものや硬いものは低いところに収納しましょう。

上に軽いもの

下に重いもの

■避難に必要なものは枕元へ

就寝時でもすぐに逃げられるように準備をしましょう。

◆これで就寝時も大丈夫!

○携帯電話と充電器はすぐに手の届くところに置く。

(携帯電話の無い人は懐中電灯を置く)

○避難用のスニーカーをすぐに履けるところに置く。

(散乱したガラスなどでけがをしないために)

○避難リュックを枕元(または玄関付近)に置く。

■救急救命法・止血法を身につける

手当てできるものを用意しておきましょう。

◆命を守るために

○怪我をした時の応急処置ができるように消毒液や包帯等を備えましょう。

○救急救命法・止血法を身につけましょう。

※下妻消防署では団体・個人に対する講習を実施しています。(【電話】43-1551)

■情報収集手段を複数もつ

万が一に備え、複数あると安心です。

◆防災ラジオ

○有償配付は市役所3階「消防防災課」で行っています。

対象:市内に住所を有する世帯主[1台目]2,000円、[2台目]5,000円

◆防災アプリなど

○スマホ用防災アプリ

※iPhone・androidの詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

○携帯電話用防災無線放送メール

※詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

■防災に関するアンケート結果

自治区長、自主防災会長に聞きました

実施時期:令和7年5月中旬~6月中旬

市のホームページに掲載しています。

防災に役立つことや市の取組みが分かりますので、ぜひご覧ください。

※詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

■内容を一部紹介!

Q.市が設置している防災行政無線は、場所や天候などによって聞き取りづらいことがありますが、あなたは、これ以外に、どのような手段で市からの情報を確認していますか?(複数回答可)

A.

(1)防災行政無線を受信する防災ラジオで確認している 60%

(2)市の防災アプリで確認している 42%

(3)防災行政無線放送メールで確認している 12%

(4)市の公式10.(旧ツイッター)で確認している 1%

(5)市の公式ラインで確認している 39%

(6)市のテレガイド(放送内容電話確認サービス)で確認している 2%

(7)特に確認する手段はない、分からない 7%

(8)その他 2%

防災情報について、どのような収集手段があるかについて知っていただく狙いも含めての設問でした。

今後、高齢者のスマホ利用者増加も期待できることから、「防災アプリ」や「公式ライン」の利用も含め、複数の情報収集手段を確保していただくためにも、多様な防災情報収集手段について、継続的に周知していきます。