子育て [特集]パパの育児休業(1)

- 1/21

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 神奈川県平塚市

- 広報紙名 : 広報ひらつか 令和7年2月第3金曜日号

◆親としてのスタートをママと共に

子どもの誕生で、夫婦のライフスタイルは大きく変わります。子どもとママに寄り添いたい、しかし仕事は大丈夫だろうか—と、状況によって育児休業(育休)を取るかどうか葛藤するパパも多いのではないでしょうか。

今号では、実際に育休を取ったパパたちに、取る前の不安や育休中の過ごし方など、体験談を聞きました。子育てを応援する市や市内企業の取り組みも紹介します。

◆喜びも悩みも分かち合う

「想像の10倍は大変でしたが、毎日子どもの変化が見られてうれしかったです」と育休を取った期間を振り返るのは、市内在住の会社員、関根道則さん。妻・長男(6歳)・次男(5歳)と三男の瑠悟(りゅうご)ちゃん(0歳10カ月)の5人家族のパパです。育休を取得したのは、瑠悟ちゃんの時が初めてでした。「予定月の4月から、育休と有給を組み合わせて6月まで、育児や家事に専念しました」と話します。

◇人生で一番早い2カ月間だった

瑠悟ちゃんは4月生まれ。長男が小学校に上がるタイミングと重なっていました。「子どもの小学校の入学は、私も妻も初めてのこと。全てが重なり大変だった期間に、家族に寄り添えて本当に良かったです」。

道則さんの場合、育休・有給を取っている期間の役割分担は、特に話し合わなかったそう。それは道則さんの中で、2カ月間は100パーセント自分が家事や育児をやるという心持ちだったからです。「小学校の準備と家事、子どもたちの送迎。今思えば不安はいろいろあったはずですが、そう思う間もなく、毎日とにかく必死でしたね。これまでの人生で、一番早く感じた2カ月間でした」。

◇変化してきた職場と自分の意識

道則さんは、長男と次男の時に育休を取らなかった理由に、「社会的な雰囲気」を挙げます。「会社に制度はありましたが、『男性が育休を取る』という雰囲気があまりありませんでした。私自身もそれを当たり前に感じていたんです」と話します。

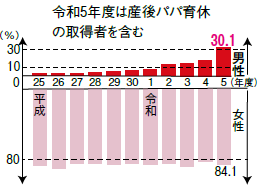

厚生労働省の調査によれば、令和元年度までに育休を取得した男性は、1割未満。それが近年、法整備や企業の努力で少しずつ増えていき、令和5年度に初めて3割を超えました。

この社会的な変化を、道則さんは職場で感じていたそう。「この数年で、会社が男性の育休取得を、後押しする雰囲気になったと思います。妻も働いているので、育休を取る以前から保育園の送迎などをするために、私が時短勤務もしていました」。理解ある職場のおかげで、働き方にも変化があったことを語ります。「上司に育休の相談をした時は、『仕事より家庭を優先してほしい』と背中を押してもらえました」。

・育児休業取得率の推移

育児休業(育休)は、育児・介護休業法という法律に定められています。原則、1歳に満たない子を養育するために取得できます。令和4年10月の法改正で、この育休とは別に産後パパ育休が設けられ、男性が以前より柔軟に育休を取りやすくなりました。

厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」より一部抜粋

・法整備と企業の努力も進む

今年4月1日から法改定により、企業の規模に応じて次が義務化されます。(1)子どもが3歳〜小学校に入学するまで、従業員が時差勤務など、複数の選択肢から働き方を選べるようにする(2)常時雇用する労働者が300人を超える企業は男性の育休取得率を公表する。

◇県内初のパパ育休応援交付金

育休を取る1・2カ月前には希望を伝え、書類の準備や仕事の引き継ぎを進めていた道則さん。その中で市の「産後パパ育休取得応援交付金」の存在も知りました。同交付金は令和6年4月から始まった県内初の取り組みです。

「妻から応援交付金の支給が始まると教えてもらって、市の子育て支援の手厚さを感じました。このような交付金は本当に助かります」

◇心強い戦友です

妻の奈々さんは「私一人じゃ乗り越えられなかったと思います。夫も毎日慣れない家事を頑張ってくれていました」と道則さんに笑顔を向けます。「2カ月間で家事も育児もレベルアップしていました。育児の戦友ができたようで、頼もしかったです」。育児や家事のスキルを身に付けて、大変さを共有できるパパに、奈々さんは心強さを感じていました。

道則さんは職場に復帰後も、時短勤務を続けています。奈々さんと手を取り合って、今日も3兄弟の育児に奔走中。子どもたちの元気な声が、関根家に響きます。

◆子どもたちとの時間

普段から夫婦で家事・育児を協力している関根家。子どもたちと過ごす姿を紹介します。

※詳細は本紙をご覧ください。