- 発行日 :

- 自治体名 : 神奈川県厚木市

- 広報紙名 : 広報あつぎ 第1450号(2025年7月1日発行)

少子高齢化による人口減少や核家族化が進む中、誰もが空き家の所有者になる可能性があります。空き家が放置されると老朽化による倒壊や害虫の発生、不法侵入による犯罪などのリスクが高まります。トラブルを未然に防ぐため、事前に管理・活用方法を考えましょう。

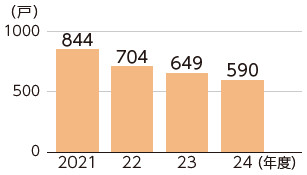

近年、不動産の所有者が亡くなっても相続されず、土地や建物が放置されるケースが増えています。2024年度の調査で確認できた市内の空き家は590戸で減少傾向にあります。しかし、全国的に空き家が増え続けていることを受け、昨年4月からは不動産の相続登記が義務化されました。所有者が亡くなった場合、相続人は土地や建物を管理しなければなりません。

◆解体も選択肢の一つに

空き家の多くは、将来の家の扱い方が話し合われていないことで生まれています。そこで、家の将来を考えるきっかけづくりとして、冊子「住まいのエンディングノート」を作成しました(右下欄参照)。ノートには家系図や土地・建物の所有状況、住宅ローンの借入金、貴重な家財などの状況が記入できます。情報を整理して家族などで共有し、スムーズな引き継ぎに活用することができます。

他にも空き家の解体費用の一部を補助する制度を設け、適切な管理と生活環境の保全を後押ししています(左下欄参照)。補助金を利用した熊坂まり子さん(69)は、「実家が空き家となり、近所に迷惑をかけてしまうのが気掛かりだった。市の補助金を知り、解体に踏み切れた」と話します。

◆困ったら迷わず相談を

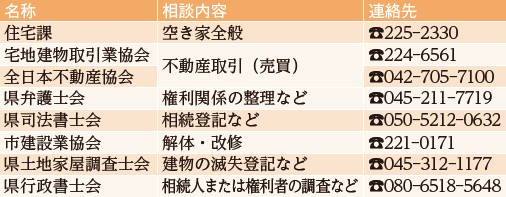

空き家や相続した家などの扱いに迷ったときは、弁護士や司法書士、宅地建物取引士などの専門家に相談してください。他にも、空き家を譲渡した際に譲渡所得から最大3000万円が控除される特別措置や不動産団体との個別相談会・マッチング支援なども実施しています。

空き家を放置すると、問題が複雑化してしまいます。将来、大切な住まいが空き家になって困らないよう、一人一人が事前の備えと早めの対策を心掛けましょう。

※「住まいのエンディングノート」「解体費用の一部を補助する制度」については、下記■をご覧ください。

◆市内の空き家件数の推移

◆空き家にしないため適切な管理を

市空き家対策協議会

松下 啓一さん(74)

便利な立地から、利活用できる空き家が多いのが厚木市の特徴です。所有者の約7割が市内に住んでいるので、異常がないかの点検や売却の検討をお勧めします。

空き家にしないためには事前の備えが大切です。まずは家族で住まいの将来や管理方法を話し合うことが第一歩となります。日頃から近所の方とコミュニケーションを取り、空き家になった際に相談しやすい関係を築いておくことも重要です。「まだ大丈夫」と問題を先送りにせず、少しでも心配な点があれば、行政や専門家に気軽に相談してください。

■早めの対処が鍵 空き家対策を

住まいを誰にどのように残したいかを話し合うなど、できることから始めましょう。

▽空き家にしないために

・住まいの将来を家族と相談…誰が引き継ぎ、どうするかの方針を話し合って決める

・不動産登記の情報整理…現在の不動産登記を確認し、不動産情報を整理する

・家財の整理…空き家になる前に、あらかじめ家財などを整理する

▽住まいのエンディングノート

家の「生かし方」や「しまい方」などをまとめました。

内容:家系図や土地・建物の所有状況や将来どうしたいかなどの記入ページ、市の補助金や住まいに関する制度の紹介など

配布場所:住宅課や各公民館(市HPにも掲載)

問合せ:住宅課

【電話】225-2330

■最大50万円 老朽空き家解体工事補助金

対象の工事:

(1)1年以上の空き家

(2)国の住宅不良度の測定基準または1981年5月31日以前に建てられ、市の空き家老朽度の測定基準の点数が100点以上

(3)所有権以外の権利が設定されていない

―の全てを満たす市内の個人所有戸建て住宅の解体と敷地を更地にする工事(2026年3月31日までに完了)

対象者:空き家の所有者・相続人、敷地の所有者

申込み:工事着工前に住宅課【電話】225-2330へ。

▽空き家のお悩みはこちらまで

問合せ:住宅課

【電話】225-2330