- 発行日 :

- 自治体名 : 山梨県

- 広報紙名 : 山梨県の広報誌ふれあい 特集号 夏 vol.85

■ケアラー実態調査

ー結果の概要ー

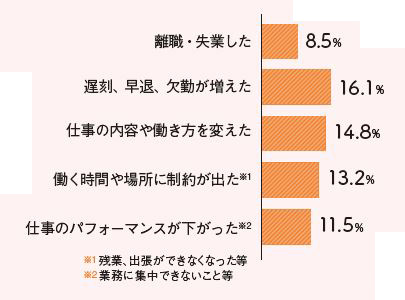

◇ケアによる仕事への影響

※ケアラーの約1割が離職や失業した

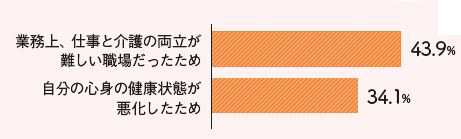

◇離職理由

※職場環境が原因で離職した人が4割

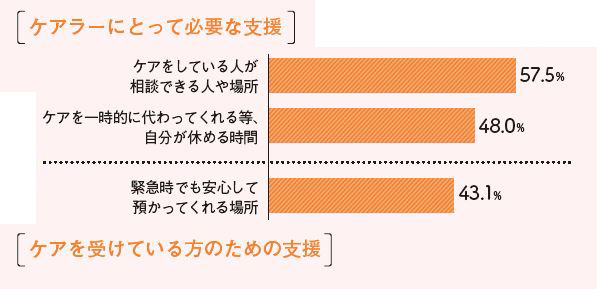

◇ケアラーが求める支援

※ケアラーは相談相手を求めている

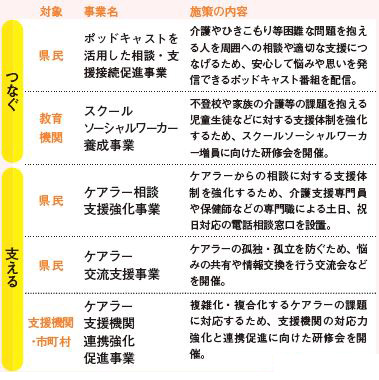

■県の施策は?

実態調査から浮かび上がってきたケアラーの問題を解決するために、県はさまざまな施策をパッケージ化して、進めようとしています。

(1)気づく

ー困ったときに頼れる「ケアラー支援推進員」を養成ー

県は、自分がケアラーという自覚がない人や、一人で問題を抱え込んでいる人を取りこぼさないために、対面で支援情報の普及啓発を行う「ケアラー支援推進員」の人材育成事業を進めます。

ケアラー支援推進員は地域に根付いた企業や金融機関など、業務として日常的に住民と接している方を対象に育成します。普段のコミュニケーションを通して、「ケアが必要な人」だけでなく、「近い将来ケアが必要になる人」や「その家族」に適切なアプローチをします。

ケアラー支援推進員には(1)介護リテラシーの向上(2)認知症のサポート(3)ケアラー支援ポータルサイトの活用方法の三つの研修項目を受講してもらいます。

地域包括支援センターなどの支援機関にスムーズにつなげることで、ケアラーの孤立化を防ぎ、地域で支援する体制を広げます。

(2)気づく

ー経営者らの意識改革で、介護しやすい職場にー

2024年3月末時点で県内の要介護・要支援認定者数は約4万2千人。働きながらケアをするビジネスケアラーが22年時点で62・1%を占めており、全国平均(58・0%)を上回りました。

県民の皆さんが介護で自分のキャリアやライフプランを諦めてしまうことのないよう、まずは企業がケアラーについての正しい知識を持ち、介護休業制度の整備や業務改善など、働きやすい職場環境をつくることが重要です。

県は「仕事と介護の両立」を支援する事業として、県内企業を対象とした(1)経営者・管理職へのセミナー(2)従業員向けの介護情報を掲載したハンドブックの作成(3)人事・総務担当者が介護への理解を深める勉強会の開催に取り組みます。「仕事と介護が両立できる職場」のモデルケースをつくり、増やすことで介護離職を防ぐことを目的としています。

[ケアラー支援推進パッケージ]

■まずは相談することが大事

県は2024年7月からケアラー支援推進本部を設置して、「介護離職ゼロ」の実現を目指しています。同年8月には、仕事と介護の両立支援に向けた最初のステップとしてビジネスケアラーセミナーを開催しました。

セミナーで講師を務めた株式会社チェンジウェーブグループ(東京都港区)取締役の酒井穣さんは、自身の30年にわたる介護経験から「介護のプロに相談すること」の大事さを訴えました。

「仕事と介護の両立は突然はじまり、時間とともに負担が上がるケースがほとんどです。一般論として介護業界では、地域包括支援センターに相談すれば、介護の問題の6割が解決するともいわれています。しかも介護保険制度の改正は3年ごとにあるので介護サービスの内容がどんどん変わっており、個人で全てを把握するのは難しい。まずは介護問題のプロがいる地域包括支援センターへ相談することが大切です」

また、介護にはお金がかかるため、簡単に仕事を辞めることを考えないでほしいと訴えます。仕事と両立できる介護時間の目安は「平日2時間、休日5時間※」だといわれているため、これ以上の時間を介護に取られると離職につながりやすいので注意してほしいと述べました。

「入浴介助などは素人がやると危険な場合もあります。身体介護は可能な範囲で介護のプロに任せましょう。そもそも介護とは“生きていてよかった”という瞬間の創造です。家族の会話を増やしたり、外食に連れ出したりするなど、家族にしかできない精神的なケアを優先してください」

特に高齢者の介護は早期発見、早期対応が原則です。少しでもおかしいと感じたら先延ばしせずに相談して、地域包括支援センターやケアマネージャーと連携することが普段の生活を守る鍵になります。

※力石啓史「仕事と介護の両立と介護離職に関する調査結果」生活福祉研究通巻89号

問い合わせ先:働く人・働き方支援課

【電話】055-223-1561【FAX】055-223-1516