- 発行日 :

- 自治体名 : 静岡県菊川市

- 広報紙名 : 広報菊川 令和7年9月号

■Info1 放課後に遊びや生活の場を提供

令和8年度 放課後児童クラブ入所者募集

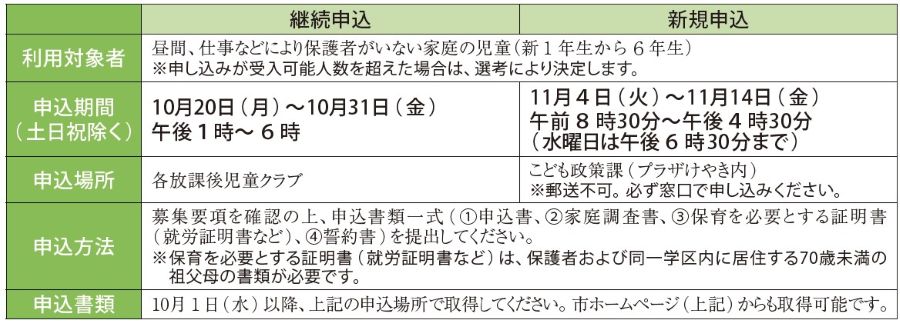

市では、保護者が仕事などにより家庭にいない児童が放課後を安全に充実して過ごせるよう、放課後児童クラブを開所しています。令和8年度の入所申込の手続きについてお知らせします。

◇募集概要

◇各放課後児童クラブ一覧

問い合わせ:こども政策課幼保こども園係(プラザけやき内)

【電話】37-1131

■Info2 浄化槽を使用している皆さんへ 浄化槽を正しく維持管理しましょう

浄化槽は、家庭などから出る生活排水をきれいにして海や川など地域の水環境を守る大切な装置です。浄化槽に不具合があると排水をきれいにできないだけでなく、悪臭や害虫の発生原因となります。清掃、保守点検、法定検査を必ず実施し、使った水をきれいな状態で自然に返しましょう。

◇浄化槽を使用する人は3つの義務を守りましょう

(1)清掃(頻度:年1回以上)

浄化槽内にたまった汚泥やスカムなどの引き抜き

問合せ:

菊川地域…(有)菊川生活環境センター(【電話】35-4495)

小笠地域…(有)小笠衛生(【電話】73-2352)

(2)保守点検(頻度:家庭用は年3~4回以上)

浄化槽の点検、付帯設備の調整・修理、消毒剤の補充など

問合せ:各家庭で契約している保守点検業者

(3)法定検査(頻度:年1回)

外観検査、書類検査、水質検査による「浄化槽の健康診断」

問合せ:(一社)静岡県生活科学検査センター

【電話】054-621-5030

※各頻度は処理方式によって異なります。

※詳細は、県ホームページ(右記)をご覧ください。

※二次元コードは本紙をご覧下さい。

◇し尿や浄化槽汚泥が肥料に生まれ変わります

リサイクル肥料「グリーングロースT」

御前崎市、菊川市、掛川市、牧之原市で構成される東遠広域施設組合では、循環型社会構築を目指し、し尿汚泥から肥料を生産しています。家庭や事業所から排出されたし尿や浄化槽汚泥が肥料へ生まれ変わり、野菜や果樹、園芸などに幅広く使用されています。

一袋(10kg以上)50円で配布しています。お気軽に問い合わせください。

※農林水産省に一般肥料として登録された商品です。

※肥料の受け取りには事前連絡が必要です。

問合せ:東遠広域施設組合(御前崎市池新田9035)

【電話】86-2043

問い合わせ:下水道課庶務係(浄化センター内)

【電話】35-0933

■Info3 仲間と迎えよう はれやかな節目

令和8年菊川市はたちの集い

はたちの集いは、20歳という人生の節目を祝う式典です。これまでの20年間を振り返り、未来へと踏み出すきっかけとして参加してみませんか。

日時:令和8年1月11日(日)

受付…午前9時15分~

開式…午前10時~

会場:文化会館アエル大ホール

対象:平成17年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた人で、以下に該当する人

(1)令和7年10月1日時点で菊川市に住民登録がある人

⇒11月頃に案内通知を発送します。

(2)過去に菊川市に在住経験があり、出席を希望する人

⇒申込フォーム(右記)より申し込みください。

※二次元コードは本紙をご覧下さい。

※該当するご家族・ご友人がいる場合は、ぜひ本内容をお知らせください。

◇「はたちの決意」発表者を募集

式典で、代表として「はたちの決意」を発表してくれる人を募集します。これから迎える素晴らしい未来への決意を、200字程度にまとめ、ステージで発表していただきます。

一生の思い出に、ぜひご応募ください!

募集人数:3~6人

申込期限:11月28日(金)

申込方法:申込フォーム(上記)、または社会教育課まで直接連絡ください。

※二次元コードは本紙をご覧下さい。

問い合わせ:社会教育課社会教育係(中央公民館内)

【電話】73-1114

■Info4 みんなで守って 安全・安心な祭典に

児童・生徒 秋の祭典参加の約束

秋の祭典は、子どもたちが家族や地域の一員として生活体験を広げ、社会性を身に付けるよい機会ですが、開放感から事故や問題行動を起こしやすいという心配があります。子どもたちが関わる事故や事件を未然に防ぐため、市民の皆さんの協力をお願いします。

◇児童・生徒の皆さんへ

・地区の人の指示に従って行動しましょう。

・原則として、自分の地区の屋台を引きましょう。(他地区の屋台は引かない)

・地区で決められた服装で参加しましょう。

・飲酒・喫煙は絶対にしてはいけません。

・祭典当日だけでなく練習などを含めて、午後9時には自宅に帰りましょう。

・夜間の参加は、保護者または責任のもてる大人が同伴するようにしましょう。

◇地域の皆さんへ

・主催者は、事故または問題行動が起きないよう、責任ある指導体制を確立してください。

・事故や問題行動が発生した場合は、迅速に適切な措置を取ってください。

・帰宅の際に、自宅が遠い、または人気のない場所を通るなどの不安がある児童・生徒については、家庭と連携し、事前に安全な帰宅方法を決めておいてください。

・児童・生徒の年齢に合った役割を与えるよう配慮ください。

問い合わせ:社会教育課社会教育係(中央公民館内)

【電話】73-1114