- 発行日 :

- 自治体名 : 大阪府池田市

- 広報紙名 : 広報いけだ 2025年7月号

~手元に届いたら確認を~

■(高齢者)後期高齢者医療のお知らせ

(ID…5012)

◇資格確認書の更新について

被保険者証の発行終了に伴い、8月から使う後期高齢者医療資格確認書を7月下旬までに簡易書留でお届けします。色は「桃色」で、有効期限は1年間です。暫定期間の間は、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を交付します。有効期限の過ぎた被保険者証または資格確認書については、市窓口に返却するか破棄するようお願いします。

◇限度額適用認定証などの発行

被保険者証と同様、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行も終了しました。

6年12月1日以前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方や6年12月2日以降に併記の申請をされた方には、限度区分を併記した資格確認書を送付します。新しく資格確認書に限度区分の併記を希望する方は申請してください。

持ち物:資格確認書と本人確認書類

※代理人が申請する場合は、委任状なども必要。

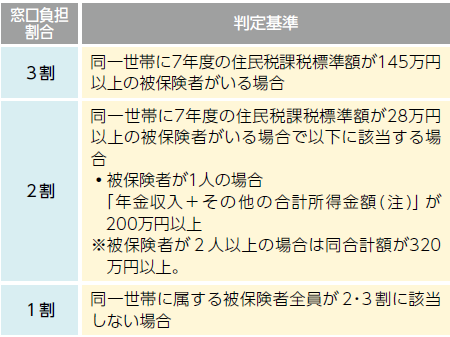

◇窓口負担割合

(注)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。

※2割負担と判定された方には、7年9月30日までは外来の月々の負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。

※3割負担と判定された場合でも、6年中の同一世帯の被保険者などの収入金額が次の要件に該当する方は、申請すると1割(または2割)負担になります。

・被保険者が1人の場合…383万円未満

・被保険者が1人かつ70~74歳の方がいる場合…被保険者本人と70~74歳の方の収入の合計額が520万円未満

・被保険者が2人以上の場合…収入の合計額が520万円未満

◇保険料について

75歳以上の方に7年度保険料額決定通知書と納入通知書を7月中旬に送付します。

[均等割額]

5万7,172円

+

[所得割額

賦課の基となる所得金額(※)×所得割率11.75%

=

[年間保険料額]

(限度額80万円)

※「賦課の基となる所得金額」は、総所得金額等から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。

◇保険料の軽減

・同一世帯内の被保険者と世帯主の所得額に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

・後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合加入者の被扶養者であった方は所得割額が課されず、資格取得後2年間に限り、均等割額の5割が軽減されます。

◇保険料の納付方法

年金受給額が年間18万円以上の方は原則特別徴収(年金からの天引き)になり、年金支給日に年金から天引きされます。特別徴収の対象とならない方は普通徴収となり、口座振替や納付書で納めていただきます。

◇コンビニ・スマホアプリ納付

コンビニおよびスマホアプリ(PayB(ペイビー)・PayPay(ペイペイ)・auPAY(エーユーペイ)・FamiPay(ファミペイ)・d払(ディーばら)い)での納付に対応しています。ただし、納期限の過ぎた納付書は取り扱いできませんのでご注意ください。

問合せ:保険医療課

【電話】754・6258