- 発行日 :

- 自治体名 : 大阪府摂津市

- 広報紙名 : 広報せっつ 令和7年8月1日号

朝食を摂ることは、心身の調子や生活リズムを整えることにつながります。本記事では、データで見る朝食の重要性と、忙しい朝でも簡単に作れるレシピをご紹介。今日から朝食習慣を取り入れ、充実した一日を始めましょう!

◆朝食は一日のはじめの大事なスイッチ

私たちの脳は『ブドウ糖』をエネルギー源として使っています。朝起きたときに頭が「ボーッ」としてしまうのは、寝ている間にブドウ糖が使われて足りなくなってしまうためです。

朝食を食べないと、午前中、からだは動いても頭はボンヤリ、ということにもなります。脳のエネルギー源を朝食でしっかり補給し、脳とからだをしっかり目覚めさせましょう。

ごはんなどの主食には脳のエネルギー源となるブドウ糖が多く含まれているので、朝食を食べることで、朝から勉強や仕事に集中できることにつながります。朝食は一日を活動的にいいきと過ごすための大事なスイッチ。毎日朝食を食べてスイッチを入れましょう。

◆摂津市民の朝食摂取の現状

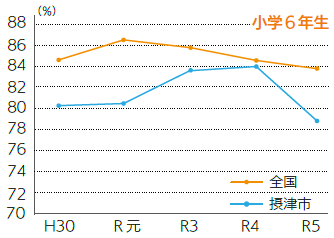

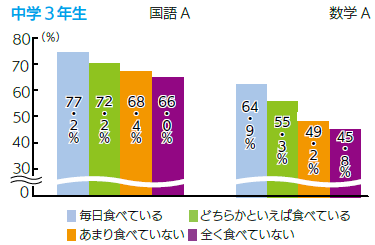

全国学力・学習状況調査(毎年、小学6年生、中学3年生を対象)によれば、摂津市の小中学生で毎日朝食を食べている人の割合は、全国平均より低いという現状があります。(図1参照)

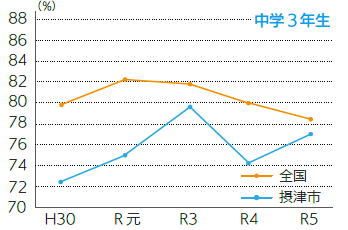

令和5年度に実施した健康せっつ21アンケート調査(市民の健康増進に関する意識や実態を把握するためのアンケート調査)では、毎日朝食を食べている20歳以上の人は80・7%で、20歳代に限ると50・8%でした。(図2参照)

(図1)

朝食を毎日食べている割合(全国学力・学習状況調査結果)

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で調査が実施されませんでした

(図2)

毎日朝食を食べているか

(令和5年度健康せっつ21 アンケート結果)

※小数第2位を四捨五入しているため、合計しても100%になりません

◆朝食欠食は学業にも影響する

「朝食を食べないことが健康や学業に与える影響」について、国立健康・栄養研究所 国民健康・栄養調査研究室の松本室長によると、朝食が学校成績に及ぼす影響を調査した10件の研究(※1)をまとめた結果、すべての研究において「朝食摂取の頻度と質が学業に関連する」との結果が示されています。

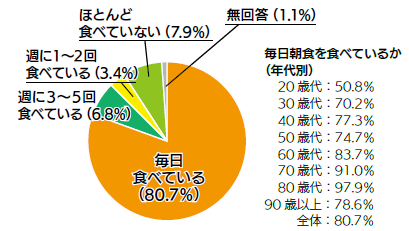

また、日本人の子どもにおける朝食と学力との関係については、全国学力・学習状況調査の結果、毎日朝食を食べている子どもは学力調査の平均正答率が高い傾向にあることが分かりました。(図3参照)このほにも、2~20歳を対象とした40件の研究(※2)において、朝食を欠食する子どもは肥満や過体重と関連があることが示されるなど、朝食と健康状況や学業との関連が報告されて、朝食の喫食の重要性が注目されています。

(図3)

学力調査の平均正答率(文部科学省 平成2年度 全国学力・学習状況調査結果)

◆小さなころからの習慣作りが大事

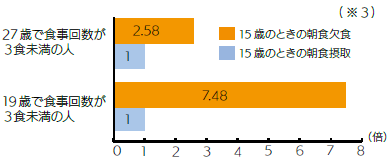

子どものころの朝食欠食がその後の食習慣にどのように影響を与えるかを調査したデンマークの研究があります。この研究では、15歳で朝食を欠食している人は、19歳になったでも朝食を欠食している可能性が非常に高いことが分かりました。その割合は7・48倍にも達しており、朝食欠食という習慣が子ども時代に定着すると、成長期を経ても継続する傾向があることを示しています。(図4参照)

(図4)

子どものころの朝食欠食が大人の習慣に影響する可能性

(参考文献)

※1 Katie Adolphus.The effects of breakfast on behavior and academic performance in children and adolescents.2013 年

※2 Kun Wang. The effect of breakfast on childhood obesity:a systematic review and meta-analysis.Frontiers.2023 年

※3 Trine Pagh Pedersen.Meal frequencies in early adolescence predict meal frequencies in late adolescence and early adulthood.BMC Public Health.2013 年