- 発行日 :

- 自治体名 : 長崎県長与町

- 広報紙名 : 広報ながよ 令和7年9月号

■調査地

◆長与皿山窯跡の付近

今年4月、長与町嬉里郷の宅地造成に伴う試掘調査で、江戸時代の赤絵窯跡と推定される遺構が見つかりました。調査地の付近はかつて「皿山」と呼ばれ、江戸時代に長与焼を焼いた大村藩有数の焼き物の生産地でした。「長与皿山窯跡」の名で知られる全長約110mあまりの巨大な登り窯跡が残っており、その隣接地にて平成17年に行われた発掘調査では長与三彩の平皿破片が出土しています。

◆長与焼

江戸時代に大村藩の保護を受けて長与町嬉里郷で焼かれた碗や皿などの日用磁器。波佐見焼の陶工が派遣されたこともあり、生産された製品は波佐見焼とよく似ています。

◆長与三彩

100年以上にわたる長与焼の操業期間のうち、18世紀後半ごろに焼かれたと考えられている高級磁器。黄、紫、緑、白など、2色以上の釉薬を不規則に配置した印象的な文様が見られます。

■今回出土した窯跡

◆全国的にも珍しい江戸時代の赤絵窯

試掘調査で発見された遺構では、火で焼かれて赤茶色に変色した焼土の周りに、窯の壁の最下部が円を描くように丸く巡っており(写真1青破線)、その周りには窯を構成していた礫やレンガが確認できます(写真1黒線)。写真1の手前側には窯の壁が一部途切れている箇所があり、ここは薪を焚いた焚口であると考えられています(写真1赤破線)。窯壁の内側には窯の床面が広がっており、確認される4つの円形のくぼみは、内窯を支えるための支柱の跡と考えられています(写真1黄線)。以上の特徴から小型の窯跡である可能性が高く、素焼きを焼く素焼窯にしてはやや小さいため、赤絵窯であった可能性が指摘されています。

赤絵窯は全国的には色絵窯ともいい、上絵の具を焼き付けて色鮮やかな色絵製品を焼く小型の窯です。今回発見されたこの赤絵窯で長与三彩を焼いていた可能性も指摘されています。また、江戸時代の赤絵窯跡であれば県内では初めての出土事例となり、全国的にも残っている数が少ないため、たいへん貴重なものとなります。

※写真は広報紙P6をご覧ください。

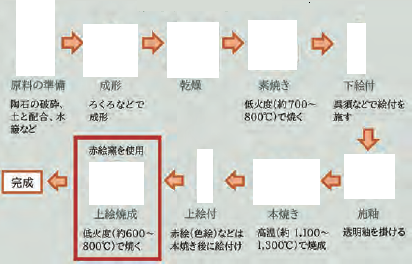

◆焼き物ができるまで

■調査のまとめ

長与三彩は、温度が1,300℃前後まで上がる登り窯では焼成が難しく、別の窯で焼かれた可能性が指摘されていました。今回、赤絵窯と推定される遺構が発見されたことは、長与焼や長与三彩の生産に関する研究に大きく寄与するものと思われます。今回発見された赤絵窯で長与三彩が焼かれていた可能性もありますが、今回の調査では長与三彩の破片などは出土していません。また、この周辺には登り窯や赤絵窯に関連する遺構が残っている可能性が考えられるため、今後は調査範囲を拡張し継続して調査を行い、長与焼や長与三彩についての究明を進めていきます。