くらし 知ってほしい、わたしのこと(1)

- 1/29

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 鹿児島県日置市

- 広報紙名 : 広報ひおき 令和7年8月号(8月8日(金)発行)

日置市といえば、「吹上浜」。

そして「ウミガメ」。

みなさんは、ウミガメのことをどのくらい知っていますか?

何を食べるの?何年生きるの?どこで生活しているの?どんな種類がいるの?世界中に何頭いるの?

意外と知らないこと、たくさんあるのではないでしょうか。

日置市西部に位置する吹上浜は、日本有数のウミガメの産卵地で、産卵時期の5月上旬から7月下旬にかけて、たくさんの母ガメが上陸することで知られています。

ここで一つクイズです。吹上浜に上陸するウミガメのほとんどは、上の写真のウミガメと同じ種類です。さて、何ウミガメでしょう?

正解は、アカウミガメ。

※詳しくは本紙をご覧ください。

体長80〜100センチメートルで、普段は海の中を回遊しながら生活しています。

しかし今、

ウミガメは絶滅の危機に瀕しています。

国際自然保護連合(IUCN)が生き物の絶滅危険性を示すために作成したレッドリストには、アカウミガメは絶滅危惧1B類に区分されており、ジャイアントパンダやシロナガスクジラと同程度の絶滅危険性があると考えられています。

なぜ、絶滅の危機に瀕しているのか。

ウミガメを守ることは、きっと

私たちの豊かな自然を守ることにつながる。

私たちの明日をつくることにつながる。

私たち日置市民にとって

とても身近な存在であるウミガメ。

考えてみよう。

私たちには何ができるのか。

まずは彼らについて知ってみることから始めてみませんか?

■知ってみよう!ウミガメのこと

ウミガメは世界中の暖かい海に生息する爬虫類で、現在8種類が確認されています。その中で、日本の砂浜での産卵が確認されているのは、アカウミガメ、アオウミガメ、タイマイの3種。鹿児島県には主にアカウミガメとアオウミガメが産卵に訪れており、吹上浜に上陸するウミガメのほとんどはアカウミガメです。

[アカウミガメ]

▽主なエサ

甲殻類、貝類

▽特徴

・甲羅はややハート形で付着物が多い

・頭が大きく、あごが発達している

・背面は褐色、腹面は淡黄色

▽県内における主な上陸地域

県本土の砂浜海岸全域、種子島、屋久島など

[アオウミガメ]

▽主なエサ

海藻、海草類

▽特徴

・甲羅はなめらかで光沢がある

・頭は丸く小さい

・背面は濃緑色、腹面は白色

▽県内における主な上陸地域

奄美大島、沖永良部島、与論島など

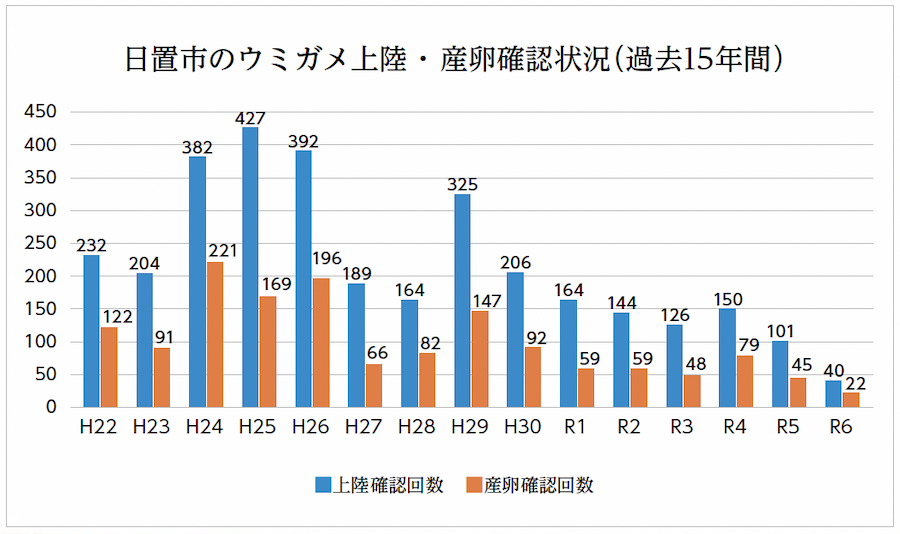

アカウミガメにとっては、日本が北太平洋で唯一の産卵地であると言われており、種の存続になくてはならない場所となっています。鹿児島県は日本に上陸するウミガメのおよそ6割が確認されていることから、「日本一」のウミガメの上陸・産卵地と言われていますが、日置市においては、上陸・産卵確認回数ともに年々減少しています。肝付町や屋久島町など一部の地域においては増加している傾向がみられていますが、鹿児島県全体においても、やはり上陸・産卵回数ともに年々減少している傾向にあります。

保護条例の制定や乱獲の禁止により、日本近海においては少しずつ個体数の回復がみられていますが、世界的にみるとまだまだ回復しているとはいえない現状です。

参照:鹿児島県ホームページ

■ウミガメの数が減少しているのはなぜ?

鹿児島大学ウミガメ研究会さんにお話を聞きました!

ウミガメの数が減少している原因は多岐にわたりますが、まずひとつめに「砂浜の減少と浜崖問題」があげられます。近年吹上浜においても、波の浸食などにより砂浜がけずられて崖のようになってしまう浜崖化が進んでおり、ウミガメが上陸しにくい地形に変形してきています。さらに、コンクリートなどの人工物の設置などにより、砂の供給がされにくくなってきており、砂浜自体が狭くなっている現状があります。砂浜が狭まると、満潮時に卵が水没してしまう危険性が高くなり、より安全に産卵できる場所を探し回りますが、上に行くと崖になっていて登ることができないため、産卵せず海に帰ってしまう場合が多いです。このような現状から、そもそも産卵に適した場所が減ってきているため、ウミガメの数が減少してきているのではないかと言われています。

また、「食害」によるふ化率の低下も大きな課題となっています。吹上浜では、キツネやイノシシなどの野生動物による卵の食害が、ほかの浜に比べて特に深刻化してきています。ウミガメ研究会独自の調査結果として、昨年の吹上浜での卵のふ化率は0%でした(ふ化場やその他の場所で保護されたものは除く)。対策として産卵場所にネットを張ったり、格子で囲ったりする方法がありますが、対策をする前に被害にあってしまうことがほとんどです。

ほかにも、最近減ってきてはいますが、乱獲や漁業の定置網に引っかかり死んでしまうケースもあります。また、砂浜が照明などのあかりで明るく照らされていると、外敵に見つかることを恐れ産卵しにくることができない、ふ化した子ガメは光に向かう習性があるため、あかりのせいで海の方向を見失い力尽きて死んでしまう、ふ化場で保護された卵のふ化率があまりよくないなど、さまざまな課題があげられます。

ウミガメが絶滅危惧種とまで言われるほどに数が減ってしまった原因の多くは、人間の活動による環境破壊や、間違った保護活動によるものの影響が大きいと考えられます。

ウミガメを守るためには、まず一人一人がウミガメについてもっとたくさん知ること、自然環境を豊かにしていくという意識を持つこと、そして正しい保護活動のあり方を考えていくことが重要です。

鹿児島大学ウミガメ研究会会長

室 涼香さん

(鹿児島大学獣医学部3年)