- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道芽室町

- 広報紙名 : すまいる 令和7年4月号

■「6年度冬の避難体験会が行われる」

2月16日(日)、午前9時から11時30分まで南地区コミュニティセンターにおいて、「6年度冬の避難体験会」が行われました。対象地区は、南が丘、南が丘東、南が丘西、南町町内会の4町内会の地区です。冬の避難体験会は、平成29年度から始まり、コロナ禍の令和2年と3年を除き、6回目となりました。今回、参加された人数は、南が丘が8人、南が丘東が11人、南が丘西が12人、南町が14人、町内会未加入の方が2人で47人、町役場や消防署の関係者を合わせると69人でした。

体験会の手順としては、震度6弱の地震を想定し、時間になるとそれぞれ参加者は身の安全を確保し、安全が確認されると避難行動に移り、指定された避難所に向かいます。避難所では、避難所の開設方法を確認し、名簿を作成した後、指定された避難所のスペースに町内会ごと、世帯人数ごとに分かれました。

体験の内容としては、(1)段ボールベッドの組み立て体験、(2)心肺蘇生法などの救急法やAEDの使い方を体験、(3)家庭用消火器の効果的な使い方の学習、(4)物干し竿で作る応急担架の作り方と搬送体験がありました。

体験の後は、帯広警察署から災害時における防犯として、(1)災害が発生し避難した空き家の住宅窃盗の対策、(2)避難所における性犯罪の対策についての講話がありました。

近年は、能登半島地震、その被災地の大雨災害など毎年のように日本中では様々な災害が発生しています。今後、起こり得るとされる、「南海トラフ巨大地震」、「北海道沖千島海溝巨大地震」に備え、常日頃、私たちは災害が起こった時のために準備や訓練を行っていく必要があります。かつて東日本大震災の時は、自主防災組織の育成とか、要支援者避難支援計画の作成など義務化するかのように指導されてきましたが、いつしか大きな地震が起こらなくなってくると、災害意識の薄れからか、地震のことやそうした避難者支援のことなど忘れられているかのような実態にあります。

それがまた、去年の能登半島地震から自主防災組織の育成、避難支援計画の作成などの必要性が唱えられてきています。普段からそれら災害に対する意識づけを改めて考えるのと同時に、地域の安全確保と人と人とが助け合える関係づくりのため、今言われている町内会離れを、食い止めていかなければならないと考えています。

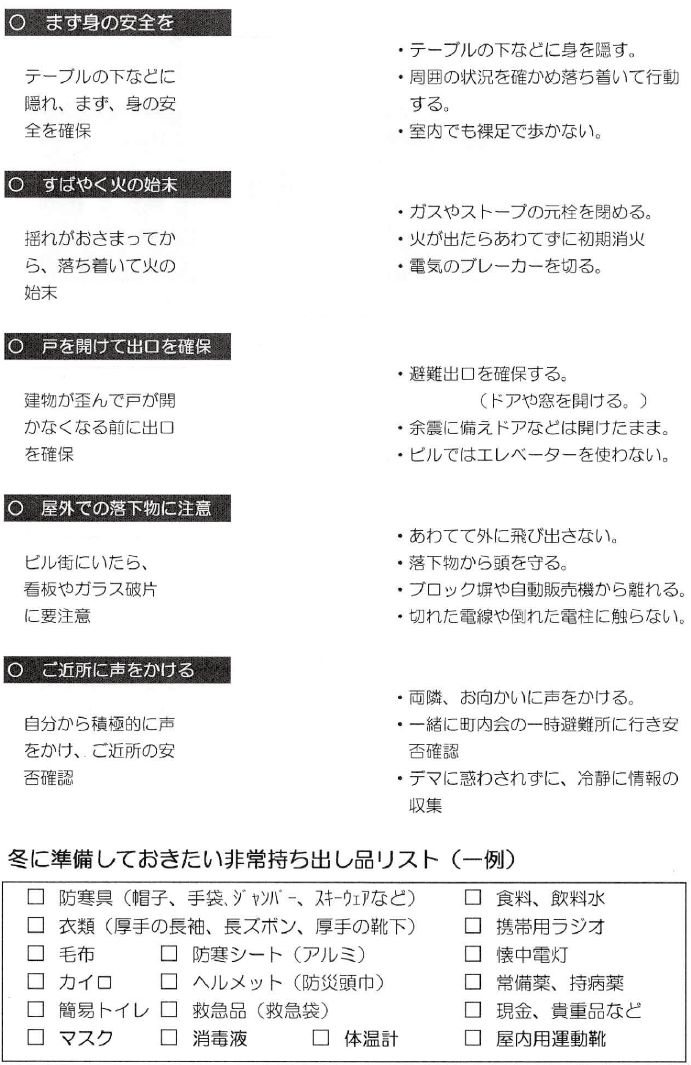

■地震から身を守る5ヶ条

発行・編集:芽室町市街地町内会連合会