- 発行日 :

- 自治体名 : 秋田県大仙市

- 広報紙名 : 広報だいせん「だいせん日和」 2025年7月号

マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)への移行のため、令和6年12月2日以降は後期高齢者被保険者証や国民健康保険証などが新たに発行できなくなりました。

後期高齢者医療は「資格確認書」、国民健康保険は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が届きます。

これまでのように新しい保険証や限度額適用認定証(後期高齢)、高齢受給者証(国保)などは送付されませんので、ご注意ください。

マイナ保険証への移行により資格確認書や資格情報のお知らせが送付されます

■現行の後期高齢保険証は7月31日まで

◇マイナ保険証への移行のため保険証などの発行が終了

保険証など、次の書類は新たに発行できなくなりました。

・後期高齢者医療被保険者証(医療費自己負担割合を記載)

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(1割負担の方の医療費の月額上限区分を記載)

・後期高齢者医療限度額適用認定証(3割負担の方の医療費の月額上限区分を記載)

※現在お持ちの保険証などは、記載の有効期限まで使用できます。

◇マイナ保険証の保有状況にかかわらず全ての加入者へ「資格確認書」を7月中に送付

現行の保険証(または資格確認書)の有効期限は7月31日です。有効期限更新のため、全ての加入者に「後期高齢者医療資格確認書」を送付します。

8月1日以降は、新しい資格確認書(カード型・黄色)、またはマイナ保険証を使用してください。

※令和8年7月末までは、マイナ保険証の保有にかかわらず、全ての加入者が「資格確認書」の交付対象です。

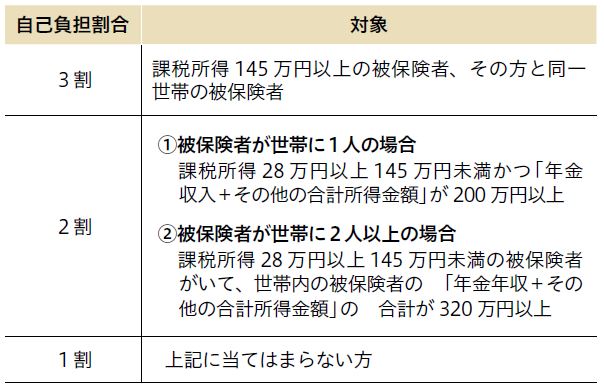

資格確認書には、令和6年中の世帯所得に応じて医療費自己負担割合(1割、2割、または3割・左表参照)などが記載されています。

また、申請により医療費月額上限の区分なども記載できます。

医療費自己負担割合と対象

※課税所得…住民税納税通知書の「課税標準」の額(総収入から各種控除を差し引いた後の金額)

※年金収入…公的年金の収入合計(遺族年金、障害年金を除く)

※その他の合計所得金額…事業所得や給与所得など、年金以外の所得合計

問合せ:保険年金課

【電話】0187-63-1111 内線104

■後期高齢者医療の保険料

◇7月中旬に送付します

後期高齢者医療保険料決定通知

令和6年中の所得に応じて確定した令和7年度の後期高齢者医療保険料を7月中旬に通知します。

保険料の納付方法には、年金からの天引きとなる「特別徴収」と口座振替または納付書で納める「普通徴収」があります。

原則として特別徴収になっていますが、口座振替に変更することができます。詳しくは税務課または各支所市民サービス課に相談ください。

◇所得に応じて軽減されます

令和7年度保険料軽減措置

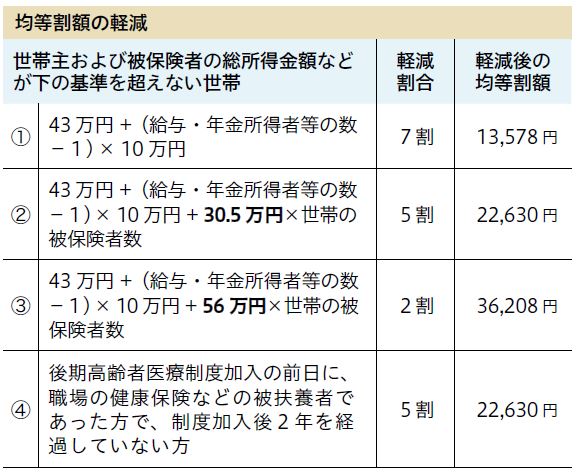

後期高齢者医療の保険料は、県内の加入者全員に等しく納めていただく「均等割額」と、加入者本人の基礎控除後所得に応じて納めていただく「所得割額」があります。

均等割額:4万5260円

所得割額:基礎控除後の被保険者本人の総所得金額×9・02%

賦課限度額:80万円

保険料は世帯主および被保険者の所得に応じて、左表の通り軽減されます。

下表の太字部分が今年度から変わります。

43万円…基礎控除額

※(1)・(4)の両方に該当する場合は(1)が、(3)・(4)の両方に該当する場合は(4)が適用されます。

※国民健康保険(国保)と国民健康保険組合(国保組合)に加入されていた方は、(4)の対象になりません。

※(4)に該当する場合は、所得割の負担はありません。

※表中の「給与・年金所得者等」とは、以下のいずれかを満たす方

・一定の給与所得者(給与収入55万円超)

・公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超、または65歳以上で125万円超)

問合せ:税務課

【電話】0187-63-1111 内線113・118

■現行の国保保険証は9月30日まで

◇マイナ保険証の保有状況により「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を7月中に送付

従来の保険証と高齢受給者証は新たに発行できなくなったため、次のものを世帯主の方に送付します。

なお、マイナ保険証の保有状況によって届くものが異なります。

マイナ保険証を持っている方…資格情報のお知らせ(A4)

マイナ保険証を持っていない方…資格確認書(カード型)

8月1日以降は、マイナ保険証、または資格確認書を使用してください。

※従来の保険証は、9月30日まで使用できます。期限切れの保険証などは、ご自身で破棄してください。

◇資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)

「資格情報のお知らせ」を送付します。このお知らせは、マイナ保険証をお持ちの方が自身の健康保険の加入情報を確認できるよう、健康保険の加入者に交付するものです。マイナ保険証が利用できない医療機関では、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を一緒に提示すると、一定の負担で医療を受けることができます。

なお、「資格情報のお知らせ」には、年齢によって有効期限が設定されています。

70歳以上の方…最長1年

※年次更新(郵送)されます。

70歳未満の方…有効期限なし

※世帯の変更などがない限り更新されませんので、大切に保管してください。

◇資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)

「資格確認書」を送付します。医療機関では、「資格確認書」を提示すると、これまでどおり医療を受けることができます。

なお、高齢者や障がいのある方で、マイナ保険証による受診が困難な場合は、マイナ保険証をお持ちでも申請により「資格確認書」を取得できます。

問合せ:保険年金課

【電話】0187-63-1111 内線143