- 発行日 :

- 自治体名 : 千葉県四街道市

- 広報紙名 : 市政だより四街道 令和7年9月1日号

■もしもに備えて ペットの防災対策をしましょう

災害が発生し、自宅での生活が困難となった場合、避難所で生活を送ることになります。犬や猫などのペットを飼育している方は、いざという時に大切なペットと安心して避難できるよう、日頃から準備をしましょう。

[避難所での生活について]

避難者の中には、動物にアレルギーのある方や苦手な方もいることが考えられるため、避難者の居住スペースにペットを連れて入ることはできません。

ペットは避難所ごとに設置するスペース(屋外となる場合もあります)で飼育することになりますので、普段からペットを他の人や動物、ケージに慣れさせておきましょう。

[ペット用品の備蓄について]

避難所にはペットのための備蓄はありませんので、飼い主が家族と同様に、ペットの食料なども備えておきましょう。

〈優先的に備えるべき物品の例〉

ケージ、ペットフード、水、療法食、薬、リード、トイレ用品、ペットの防災手帳など

問合せ:環境政策課【電話】421-6131

■STOP不法投棄! 不法投棄は犯罪です

市は、6年度中に58件の不法投棄に対応しました。廃棄物をみだりに捨てる行為は、廃棄物処理法で禁止されています。同法に違反して不法投棄を行った場合、個人・法人を問わず懲役刑または罰金刑、もしくはその両方が科されます。

不法投棄の現場や投棄物を目撃したら、下記までご連絡ください。

・廃棄物対策課【電話】421-6132

・クリーンセンター【電話】432-8527

・四街道警察署【電話】432-0110

投棄物が産業廃棄物の場合

・産廃残土県民ダイヤル(24時間対応)【電話】223-3801

・印旛地域振興事務所・地域環境保全課【電話】483-1138

《通報内容》

(1)目撃日時、目撃場所

(2)現場の状況

(3)廃棄物の種類・量

(4)行為者・車両などの情報

※投棄物は、持ち帰らないでください

[土地の所有者や管理者の皆さんへ]

・私有地に不法投棄されたごみは、市では撤去できません。土地の所有者や管理者の責任において処理してください

・不法投棄をされないよう、防止策(フェンス、看板の設置や定期的な除草など)を講じるなど、管理の徹底をお願いします

・希望者に不法投棄防止のための看板を配布していますので、希望される場合は下記までご連絡ください

問合せ:クリーンセンター【電話】432-8527

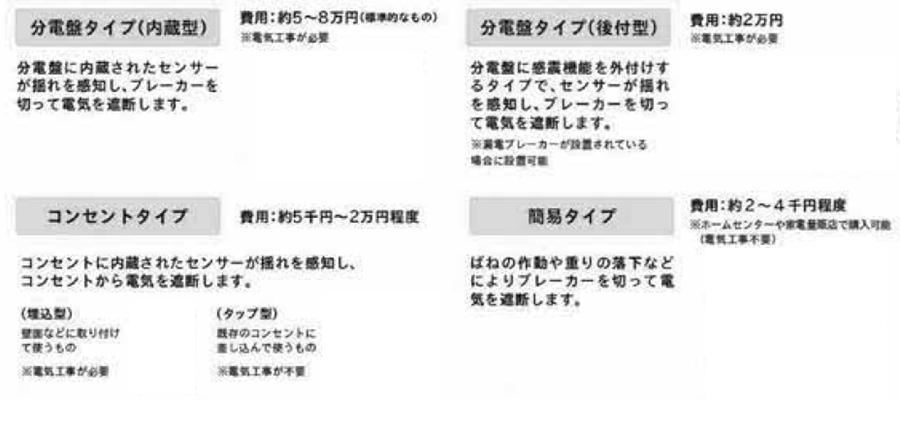

■地震による電気火災に備えましょう 設置していますか?感震ブレーカー

感震ブレーカーは、地震の揺れを感知して自動的に電気の供給を遮断し、電気機器からの出火や、停電が復旧した時に発生する電気火災を予防する装置です。東日本大震災で発生した火災のうち、過半数が電気関係の出火によるものでした。

○感震ブレーカーの設置に際して

・生命の維持に直結するような医療用機器を設置している場合、停電に対処できるバッテリーなどを備えてください

・復電する場合には、ガス漏れなどがないことの確認や、電気製品の安全の確認をしてください。復電後、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、再度、安全確認を行い、原因が分からない場合には電気の使用を見合わせることが必要です

問合せ:消防本部予防課【電話】422-0119(代表)

■9月1日(月)〜10日(水) 屋外広告物適正化旬間

屋外広告物の適正な設置方法と規制内容について周知し、良好な景観形成に関する意識を高めるために実施しています。

[適正な管理と申請を]

屋外広告物はまちの景観を構成する重要な要素ですが、適正に管理されていなければ、落下などによる重大な事故を引き起こす可能性もあります。

県では屋外広告物条例を定め、無秩序な設置の防止と安全点検を義務化しています。また、市ではこの条例に基づいて一定規模の屋外広告物に対し、申請の受付や許可書の発行を行っています。

この機会に、屋外広告物が適正に設置されているか、腐食や破損がないかを確認しましょう。特に、強風で落下しないようにしっかりと固定されているか、車道や歩道に屋外広告物がはみ出して交通の妨げになるなど危険な状態になっていないか点検し、人的災害が起こらないようにしましょう。

[こんな行為は禁止です]

・道路や公共施設に許可なく屋外広告物を設置すること

・信号機や道路標識などの周辺に設置して交通の安全に支障をきたすこと

・電柱や街灯柱にはり紙、はり札、広告旗、立看板などを設置すること

問合せ:都市計画課【電話】421-6141

■介護する方も介護される方も、健やかに暮らしていくために 防ごう!高齢者虐待

[高齢者虐待の種類]

高齢者虐待は、家族や親族または介護従事者が、高齢者の人としての尊厳を傷つける行為です。叩くなどの暴力(身体的虐待)だけでなく、怒鳴る・無視する(心理的虐待)、必要な医療や介護を受けさせない・世話をしない(介護などの放棄)、本人の同意なしに本人のお金を使用する(経済的虐待)、下半身を裸にして放置する(性的虐待)なども含まれます。

[困ったときは相談を]

高齢者の権利を守り虐待を防ぐには、適切な介護の仕方や認知症への対応を知ることも大切です。介護について悩みや不安がある方は、まずご相談ください。

また、日頃の生活や地域の中で「虐待かも?」と思ったら、迷わずご相談ください。虐待の相談内容や通報者の秘密は守られます。

[相談窓口]

地域包括支援センター(四街道北・四街道西中学校区)【電話】420-6070

みなみ地域包括支援センター(四街道・旭中学校区)【電話】497-5165

千代田地域包括支援センター(千代田中学校区)【電話】497-2430

問合せ:高齢者支援課【電話】421-6128

■国民年金くらしのQandA

Q年金生活者支援給付金とはどのようなものですか。

A公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、消費税率引き上げ分を活用し、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

[受け取れる方]

→老齢基礎年金を受給し、以下の要件を全て満たしている方

(1)65歳以上である方

(2)世帯員全員の市民税が非課税となっている方

(3)前年の年金収入額とその他所得額の合計が約90万円以下である方

→障害基礎年金または遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が約479万円以下である方

[請求手続き]

→新たに支給の対象となる方

9月以降に、日本年金機構からお知らせを送付します。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。8年1月5日までに請求手続きが完了すると、7年10月分からさかのぼって受け取れます。

※要件を満たしているのにお知らせが届かない場合は、「給付金専用ダイヤル」にお問い合わせください

→これから年金を受給する方

年金の請求手続きと併せて、幕張年金事務所などで給付金の請求手続きをしてください。

問合せ:給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(担当:国保年金課)