- 発行日 :

- 自治体名 : 山梨県

- 広報紙名 : 山梨県の広報誌ふれあい 特集号 秋 vol.86

来年3月をめどに国際水素サミットを開催する山梨県。

足下の国内では、県が開発した水素関連技術が次々と活用されています。

カーボンニュートラルのトップランナーとして、前進を続けています。

■グリーン水素の環境価値に期待大!

◇国内最大級のグリーン水素製造拠点

北杜市にあるサントリー天然水南アルプス白州工場。約82万平方メートルの広大な敷地の一角に、画期的な設備が誕生しようとしています*。

県が民間企業と共同で開発した「やまなしモデルP2Gシステム」は、再生可能エネルギー由来の電力で水素を作る装置です。サントリー工場隣接地に設置したこのシステムから、サントリーへ水素を供給します。稼働すれば国内最大級のグリーン水素製造拠点になります。

P2Gシステムで製造された水素は、配管により工場内に送られ、ボイラー燃料となります。ボイラーで熱せられた高温の蒸気がサントリー天然水の殺菌過程などの熱源として利用されます。

まだまだコスト面の課題が残る水素の製造。それでもサントリーが導入に踏み切ったのは、「グリーン水素」の環境価値があるからです。サントリーが掲げる企業活動の目的は、「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命(いのち)の輝き』をめざす」こと。さまざまな環境保全活動に取り組んできたサントリーにとって、工場でCO2削減につながるグリーン水素を使うことは大きな意義があるといいます。

*新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業

◇水素を「荷物化」して各地へ供給

サントリーは、製造したグリーン水素を工場内で使うだけではなく、県内外にも供給する計画を立てています。

具体的には、ガス商社の株式会社巴商会(東京都大田区)と連動し、県内でのグリーン水素地産地消モデルの構築と、隣接する東京都への出荷計画を立てています。

その実験の過程で目指すのは、水素の「荷物化」。

通常、水素は専用のトレーラーで運ばれます。決まった場所に決まった量を輸送するには適しているものの、交通上の規制もあり必要な時にすぐに届けるのは難しいという課題がありました。

そこで、水素の需要拡大を見据えてサントリーと巴商会が開発中なのが、新しい高圧水素ガス運搬機器です。長さ3メートルほどで円柱状のガス専用容器を数本まとめて「カードル」と呼ばれる集合容器に固定。荷下ろし作業の効率を上げて、水素を「荷物」として白州から各地に送り出す計画です。

甲府市の米倉山からグリーン水素を出荷する際も「カードル」を使っていますが、開発中のものは、より高圧力で運べるため、一度の運搬でたくさんの水素を供給できます。「カードル」は多くの方に親しまれるデザインを模索しているそうです。おしゃれなデザインの容器で水素が運ばれていく様子が見られる日も遠くないでしょう。

※詳しくは本紙をご覧ください

■山梨県産水素をコーヒー製造に活用!

◇グリーン水素でコーヒー焙煎

UCC上島珈琲株式会社(兵庫県神戸市)は、水素を熱源とする大型焙煎機をレギュラーコーヒー製造の主力工場「UCC富士工場(静岡県富士市)」に導入しました。使われているグリーン水素は、県の米倉山電力貯蔵技術研究サイトにあるP2Gシステムで製造されています。UCCが指針とする「2040年までにカーボンニュートラルの実現」に向けた取り組みの一つだそうです。

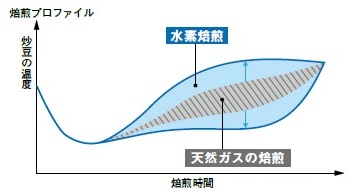

コーヒーの焙煎プロセスの熱源には一般的に天然ガスが使用されていますが、UCCは燃焼時に二酸化炭素を排出しない水素を熱源とする焙煎機と水素バーナーの開発・実装を進めてきました。水素だと温度の幅が広がり、味に独自の特徴があるそうです。UCCでは従来の熱源との味覚差も研究中です。

UCC上島珈琲のHPから作成

水素焙煎は高温~低温の調整幅が既存熱源より広いので、水素ならではの味を創り出せる

従来熱源より焙煎時の温度調整幅が広いから多彩な味わいに

■暮らしの中に水素が広がるロードマップ!

◇こうして作る!やまなし水素社会実現戦略

(1)まずは状況調査

県内企業の水素・燃料電池関連分野における事業の状況(売上、雇用者数等)、燃料電池、水素ボイラ、FCV等の導入計画などに関するアンケートやヒアリングを実施する予定です。

↓

(2)水素・燃料電池関連産業の市場見通しは?

水素・燃料電池に関連する製品・サービス別の最新の市場動向・将来見通しを調べて分析します。県は「やまなしモデルP2G」の海外展開にも積極的に取り組んでいるので、国外市場も調査の対象です。

製品・サービスの例…

・モビリティ(乗用車、トラック、フォークリフト等)、定置用燃料電池、水素ボイラ、水素バーナー、水電解装置など

・製品の量産に係る製造装置、分析装置、検査装置など

・水素インフラにかかわる土木・建築・配管工事、メンテナンスなど

↓

(3)戦略素案とロードマップ

調査分析に基づいて戦略の素案を作成します。来るべき水素社会の姿を具体的に表し、県民生活におけるさまざまな利活用のあり方も見据えて2050年までのロードマップを作成します。

◇あるべき「水素社会」とは?国際的なルール作りへ

県が来年開催する国際水素サミットの大きな狙いは、水素を巡る国際的なルールメイキングをすることです。県は、「世界基準」で水素関連施策を推進していきます。そうしたゴールを設定し、「水素社会実現戦略」の策定に着手しました。

戦略の策定に当たって、大切なのは基礎的な調査です。県内企業が水素関連の分野にどのような興味を示しているか、参入の見通しはどうなのかなどを探ります。甲府市の米倉山にある「次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ(通称・ネスラド)」には水素・燃料電池関連の企業が集積していますが、この裾野を広げていくための知見を調査・分析によって蓄積します。

さらに、P2Gシステムを国内外に展開していくための課題や可能性も調べていきます。先進的な水素の活用事例を集めて、そこにP2Gを展開する余地があるのかも見極めていきます。今年度中に調査を終えて、有識者らの意見を聞きながら、最終的に「戦略」を取りまとめる予定です。

「水素社会」年表

2018.3 「やまなし水素エネルギー社会実現ロードマップ」を策定

2020.10 国が「2050年カーボンニュートラル宣言」

2023.3 「山梨県地球温暖化対策実行計画」を改定

2023.5 GX推進法が成立

2024.5 水素社会推進法が成立

2025 山梨県が「やまなし水素社会実現戦略」の策定に着手

問い合わせ先:

(P2G)新エネルギーシステム推進課【電話】055-234-5268【FAX】055-267-5318

(水素社会実現戦略)地域エネルギー推進課【電話】055-223-1846【FAX】055-223-1320