くらし 《特集》能登半島地震から考えるこれからの防災

- 1/51

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 愛知県武豊町

- 広報紙名 : 広報たけとよ 2025年9月号

2024年1月1日に石川県能登地方を震源とする最大震度7の地震が発生し、現在も復興に向けた取組みが進められています。地震発生後、半田消防署武豊支署から緊急消防援助隊として複数の署員が能登半島に出動しました。今回出動した3人の署員に現地での活動状況を取材し、災害(地震)対策について伺いました。

◆消防担当 濱田琢己(はまだたくみ)さん

▽地域のつながりが迅速な対応につながる

緊急消防援助隊の第1次隊として、石川県輪島市に出動しました。地震発生当日の19時に出発し、現地では、援助隊の活動のための拠点づくりが活動の中心でした。

現地では、消防団員の活躍が印象に強く残っています。現地の消防団員のみなさんは、「誰が、どこに住んでいるか」という情報を広く把握していました。それが被災地での助け合いにつながり、日頃の地域との消防団の結びつきの強さを感じました。

◆救急担当 牧野竜二(まきのりゅうじ)さん

▽現場を通して再確認した、日常での備えの価値

緊急消防援助隊の第2次隊として、石川県輪島市に向かい活動していました。被災地では、救急出動や倒壊家屋等の再捜索が主な活動でした。現地到着時は、道路の損壊の激しさや家屋の倒壊など、町全体の損壊の大きさに衝撃を受けました。

能登半島地震の緊急消防援助隊として出動を経験し、常日頃から地震などの災害に備えておかなければならないことを再認識しました。今回の出動経験は、出動していない消防職員にも広くつなげていきたいです。

◆救急担当 松田悠生(まつだゆうき)さん

▽身をもって感じた災害対応の難しさ

緊急消防援助隊の第2次隊として、救急出動や再捜索に従事しました。

現地では余震が続いていたため、地震の恐ろしさを肌身で感じるとともに、倒壊家屋に近づく際には高い緊張感がありました。捜索のため家屋に近づこうとしても、重機で対応しなければ入ることができない場面もありました。思うように捜索できずに次の家屋に向かわなければいけないという時もあり、もどかしく苦しく感じることもありました。

◆消防署職員による防災豆知識動画公開中!

※二次元コードは本紙参照

◆能登半島地震から学ぶ地震対策

▽日常的にできる防災活動

・地域でのコミュニケーションが重要。災害時に助け合えるよう、日頃のあいさつを大切に。

・地震発生時、転倒した家具に巻き込まれる危険性があるため、事前に家具の転倒防止対策を。

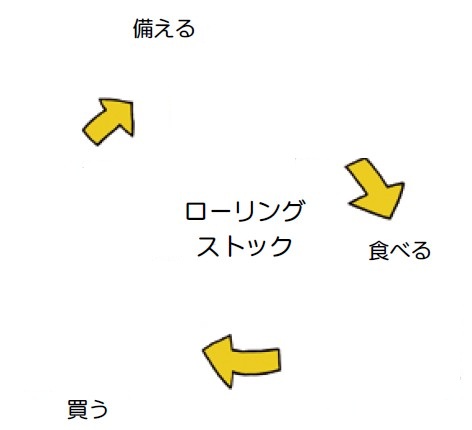

・備蓄食料をいつでも使える状態にしておくために、ローリングストックがおすすめ。

※ローリングストック…備蓄食料を少し多めに買い置きし、賞味期限の古いものから消費し、食べたらその分を補充するということを繰り返しながら、常に一定量の食品を備蓄する方法

▽地震発生時の行動

自身の安全確保が重要であり、まずはしゃがんで身動きをとらないように。シェイクアウト訓練を通じて、地震発生時の対策をしておくことが大切。

※シェイクアウト訓練…地震発生時に、地震の揺れから自分の命を守る訓練であり、訓練を通じて「姿勢を低く、頭を守り、じっとする」という3つの動きを身につける。

▽地震発生時にとると危険な行動

・海や川に近づく行為。

(地震による津波発生の恐れがあるため)

・火事の発生時等の場合に、自身よりも家財を優先する行為。

(家財よりも自身の命を優先)

・裸足で外に出る行為。(外は建物の倒壊等が考えられ、足を怪我する恐れがあるため)

▽隊員おすすめの備えプラスワン

・耳栓…自分の時間を確保しリラックスするため

・服…能登半島地震が冬場であったこともあるが、体温調整のために服を多めに用意

・汚物袋…通常の袋ではにおいが気になることもあるため、汚物袋がおすすめ

問合せ:役場 防災交通課