- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県名張市

- 広報紙名 : 広報なばり 令和7年10月10日号

■知っておきたいお産を巡る現状

県内で分娩を取り扱う医療機関のうち、昨年度だけでも、4つの診療所(うち伊賀地域が2施設)が分娩を中止。そうした中、6月からは、医療関係者や学識経験者、市町の首長による「三重の周産期医療体制あり方検討会」での議論が始まっています。

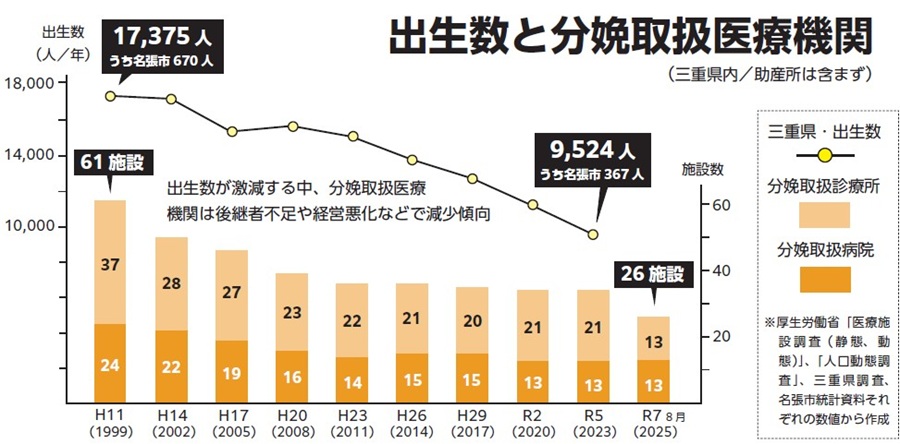

◇減少する分娩取扱医療機関

出生数が激減する中、県内の分娩取扱医療機関は減少傾向にあり、8月末で26施設となっています。また、診療所勤務の産婦人科医師の高齢化も進んでいる状況で、6月に始まった「三重の周産期医療体制あり方検討会」では、県内のお産を巡る現状や課題が次々に語られました。

「出生数が減り、分娩が採算面で成り立たなくなってくる。この先も診療が続けられるよう、行政からの支援が必要」

「大学病院からの応援など、診療所にそれなりの人数がいないと、安心安全なお産はできない。スタッフ確保の支援策を」

「病院勤務の産婦人科医師の53%が45歳未満。開業したいと思えるような土壌を作らないと」

「出生前後における地域での支援も課題となっている」

検討会には、医師や看護師、助産師、学識経験者のほか、市町の首長(名張市、四日市市、志摩市、御浜町)が参加。今年度から来年度にかけて、周産期医療体制のあり方などについて議論が進められます。

◇岐路に立つ周産期医療

県の医療計画(第8次)では、県内を4つのエリアに分け、各エリアごとに、リスクの低い出産は地域の医療機関などで行い、中等度以上のリスクのある出産は周産期母子医療センターなどで行う連携体制としています。

しかし、分娩取扱医療機関が減少する中、県内の周産期医療体制の見直しが必要となっています。検討会では、「周産期医療はまさにインフラ。行政が医療現場とタッグを組んで連携していきたい」といった意見も出されました。

いま、産前・産後のサポートも含め、地域を挙げて安心して生み育てる環境を守っていこうという動きが強まっています。

三重の周産期医療体制あり方検討会の議事概要(三重県ホームページ)

令和8年度中に、周産期医療体制のあり方や分娩取扱施設を維持・確保するための支援策が取りまとめられる予定

■県内の分娩取扱施設 R7.8現在

※地図は本紙をご覧ください。

○周産期母子医療センター(6施設)

ハイリスク妊娠や新生児の治療に対応

○病院(7施設)

20床以上の病床をもつ医療施設

○診療所(13施設)

19床以下の病床をもつ医療施設

○助産所(6施設)

助産師が管理する9床以下の施設

◇19/29市町「分娩空白」自治体

分娩取扱施設の無い「分娩空白」自治体は、県内29市町中、名張市を含む19市町。

伊賀地域では、森川病院のみが分娩を取り扱い、三重中央医療センターなど周産期母子医療センターがバックアップしている。

◇41% 70歳以上産婦人科医師(診療所勤務)

三重県調査(R4)

病院勤務の産婦人科医師は、45歳未満が約53%と若い世代が多い。一方、診療所では70歳以上の医師が約41%と、高齢化が著しい状況にある。

◇三重県の周産期医療体制

県内各地域の人口と周産期母子医療センターからの距離に基づいて4つのエリアを作り、6つのセンターを配置する「ゾーンディフェンス(エリアを分担して守る)体制」としている。こうした中で、分娩を中止する施設が相次ぎ、県内の周産期医療体制の見直しが必要となっている。

■「産み育てるにやさしいまち」を守るため、全力で取り組みます

名張市長 北川裕之

市内で唯一出産に対応してきた産婦人科が、今年1月に分娩を取りやめられました。宿泊型の産後ケアも数多く担っていただいていましたので、産前産後のケアも含め、市では、できることから新たな支援策を進めています。合わせて、市内で分娩取扱いができる施設の整備に向け、国や県にも協力を求めながら、あらゆる手段を検討しているところです。

県内の産科の問題については、三重県医療審議会の周産期医療部会に加え、私たち市町の首長も交えた「三重の周産期医療体制あり方検討会」での議論が始まりました。県内で産科病院を集約して対応するという議論もある中、市民の皆さんが安心して妊娠・出産・育児ができる環境をどのように整備していくのかを、しっかり議論していきます。